Humanidades:

revista de la Universidad de Montevideo, nº 18,

(2025): e182. https://doi.org/10.25185/18.2

Este es un

artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de una licencia de uso

y distribución Creative Commons Attribution

(CC BY 4.0.) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Artículos

La Alianza para el Progreso y el Sistema Interamericano de Defensa (1961-1969)[1]

Alliance for Progress and The Inter-American Defense

System (1961-1969)

Aliança para o Progresso e Sistema Interamericano

de Defesa (1961-1969)

Froilán Ramos Rodríguez

Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile

framos@ucsc.cl

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7740-9272

Pablo Escobar

Burgos

Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile

pescobarb@magister.ucsc.cl

ORCID iD: https://orcid.org/0009-0002-4510-4025

Recibido:

12/12/2024 - Aceptado: 23/05/2025

Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este

artigo

Ramos Rodríguez, Froilán y Pablo Escobar Burgos. “La Alianza para el

Progreso y el Sistema Interamericano de Defensa (1961-1969)”. Humanidades:

revista de la Universidad de Montevideo, nº 18, (2025): e182. https://doi.org/10.25185/18.2

Resumen: Este trabajo analiza las respuestas que tuvo el Sistema Interamericano de Defensa (SID) en el contexto de la Alianza para el Progreso durante la Guerra Fría global en los años sesenta. Metodológicamente, se consideran hitos históricos del continente americano con influencia y repercusión en la seguridad regional, los que fueron examinados a partir de documentación original primaria proveniente de archivos estadounidenses: The American Presidency Project, Eisenhower Library, Kennedy Library, y el Archivo OEA, que fueron interpretadas dentro de su tiempo-espacio. En particular, se estudian tres casos diferentes: la Crisis de los Misiles en Cuba de 1962, la Crisis Dominicana de 1965, y la consecución del Tratado de Tlatelolco de 1967. En suma, se propone una interpretación histórica del conjunto de estas experiencias en las que estuvo a prueba la capacidad de reacción de la seguridad hemisférica, la relaciones entre los Estados americanos, y también las posiciones críticas en los momentos de desacuerdo.

Palabras claves: Guerra Fría; América Latina; seguridad; Alianza para el Progreso.

Abstract: This paper analyzes the responses

of the Inter-American Defense System (IDS) in the context of the Alliance for

Progress during the global Cold War of the 1960s. Methodologically, it

considers historical milestones in the Americas with influence and impact on

regional security. These were examined using original primary documentation

from U.S. archives: The American Presidency Project, Eisenhower Library,

Kennedy Library, and the OAS Archive, that were interpreted within their time

and space. In particular, three different cases are studied: the Cuban Missile

Crisis of 1962, the Dominican Crisis of 1965, and the achievement of the Treaty

of Tlatelolco in 1967. In short, it proposes a historical interpretation of these

experiences, which tested the capacity for response of hemispheric security,

the relations between American states, and critical positions in moments of

disagreement.

Keywords: Cold War; Latin America; security; Alliance

for Progress.

Resumo: Este artigo analisa as respostas do

Sistema Interamericano de Defesa (SID) no contexto da Aliança para o Progresso

durante a Guerra Fria global dos anos 60. Metodologicamente, são considerados

marcos históricos do continente americano com influência e impacto na segurança

regional. Estes foram examinados usando documentação primária original de

arquivos dos EUA: The American Presidency Project, Eisenhowe Library, Kennedy

Library, e os Arquivos da OEA, e interpretados dentro de seu tempo e espaço..

Em particular, são estudados três casos diferentes: a Crise dos Mísseis de Cuba

de 1962, a Crise Dominicana de 1965 e a obtenção do Tratado de Tlatelolco de

1967. Em suma, é proposta uma interpretação histórica destas experiências, na

qual se pôs à prova a capacidade de reação da segurança hemisférica, as

relações entre os Estados americanos e também as posições críticas em momentos

de desacordo.

Palavras-chave: Guerra Fria; América Latina; segurança; Aliança

para o Progresso.

…la

posibilidad misma de la sobrevivencia de la especie humana se pone en riesgo en

este nuevo y más vasto tiempo oscuro que llamamos la guerra fría.

Arturo

Uslar Pietri

En busca del Nuevo

Mundo

(1969, 162)

Introducción

Los sesenta correspondieron a uno de los períodos más tensos de la Guerra Fría. En medio de esta guerra global e ideológica entre los Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Soviética (URSS), América Latina fue uno de los escenarios más relevantes del conflicto, por representar un espacio estratégico para la propia seguridad de los EE. UU. y por su suministro de materias primas necesaria en el complejo tecnológico-militar-industrial[2]. Ya desde la Segunda Guerra Mundial, y en la postguerra (1947-1948), los estadounidenses habían conseguido construir un Sistema Interamericano de Defensa (SID) para la protección hemisférica, el que perdura hasta el día de hoy.

Sin embargo, la literatura especializada sobre la Guerra Fría no ha considerado la importancia que tuvo América Latina[3], el SID en este proceso, debido, en parte, a que en el terreno historiográfico se suele pensar que esta contienda Este-Oeste fue un período tenso, pero de «larga paz»[4], en el que las superpotencias nunca se enfrentaron directamente. No obstante, de acuerdo con Hal Brands, los hechos sugieren que en el resto del mundo fue una «larga guerra»[5].

En este sentido, América latina ha sido vista de forma intermitente durante este período, reduciéndola a un espacio donde sólo hubo intervenciones, guerrillas, dictaduras, y la más estudiada crisis de los misiles. Una revisión más detallada deja al descubierto que esta región fue testigo de continuos e importantes «conflictos» a lo largo de 1945 a 1991.

Este estudio analiza tres casos sensibles a la seguridad hemisférica: la Crisis de los Misiles, la Crisis Dominicana y el Tratado de Tlatelolco. Las preguntas centrales que guían este trabajo son: ¿Cómo el SID enfrentó las crisis de los sesenta?, ¿Fue la SID efectiva en sus resultados?, ¿Qué aporte dejó el rol de la SID? Para responder a estas inquietudes, la investigación recurre a fuentes primarias y secundarias con el objetivo de reflexionar sobre el rol del SID en los sesenta.

Alianza para el Progreso y Seguridad Hemisférica

La prioridad estadounidense a fines de los cincuenta fue Asia, siendo Latinoamérica un escenario secundario para la política exterior estadounidense[6]. De hecho, la administración Eisenhower se caracterizó por mantener una línea de contacto formal con sus vecinos del sur. Así, la impresión de EE. UU. como un vecino poderoso, pero ajeno a América Latina, quedó plasmada en la gira realizada por el vicepresidente Richard Nixon por la región en 1958, a meses que la revolución cubana se hiciera con el poder en 1959, generando una ola de guerrillas comunistas en el continente.

Ante el escenario políticamente tenso en América Latina, el nuevo mandatario estadounidense, el presidente John F. Kennedy (1961-1963) llevó a cabo un ambicioso plan de ayuda económica para la región, la Alianza para el Progreso[7], que permitió renovar la imagen de los Estados Unidos en el continente y logró estrechar coaliciones con nuevos líderes democráticos, como Rómulo Betancourt en Venezuela, y Lleras Camargo en Colombia[8], escenario favorable que permitió fortalecer la posición política de EE.UU. en el hemisferio ante la amenaza de grupos comunistas armados.

La Alianza para el Progreso comprendió un vasto programa de reformas en América Latina, en el que los Estados Unidos comprometieron asistencia financiera a más de una docena de países latinoamericanos. De este modo, la Alianza para el Progreso formó parte integral de la política exterior estadounidense hacia Latinoamérica, y contribuyó significativamente al nuevo contexto de cooperación hemisférica, y a contrarrestar así la influencia de la Revolución cubana (1959) en la región[9].

En esta misma línea, el proyecto de la Alianza para el Progreso en América Latina abarcó una gama amplia y diversa de reformas: agraria, educación, salud, planificación urbana, tributaria, planes de desarrollo, entre otros. Asimismo, en la ejecución de la Alianza participaron diversas agencias estadounidenses, el Departamento de Estado y USAID, entre otras, junto con la colaboración de importantes actores nacionales, como las Fuerzas Armadas a través de programas de acción cívica, que contribuyeron, en parte, a ganar «mentes y corazones» en las percepciones de seguridad y defensa de las sociedades locales[10].

No obstante, la Guerra Fría representó una contienda sin precedentes. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, en que el adversario tuvo una identidad claramente definida (alemanes o japoneses), en esta contienda no lo había, pues el comunismo internacional promovido por la URSS no tenía fronteras[11], lo que lo hacía mucho más difícil de combatir, como lo demostró la preocupación estadounidense por la expansión del comunismo en Europa del Este y Asia[12].

Lo anterior conllevó a que los EE. UU. se sintieran vulnerables tanto por ataque interno[13], a través del espionaje o sabotaje, como por uno regional, utilizando a América Central, el Caribe y Suramérica. Por tanto, la seguridad hemisférica fue de vital importancia[14], para ello se habían creado la Junta Interamericana de Defensa (JID) en 1942, el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 y la Organización de Estado Americanos (OEA) en 1948, como los medios de engranar el Sistema Interamericano de Defensa (SID).

Resulta relevante entender el funcionamiento del SID dentro de tres planos: el geopolítico, el político y el militar. En primer lugar, su surgimiento y mantenimiento se debió a la necesidad de conservar la seguridad del continente y de sus naciones, dentro de un escenario geopolítico de amenazas y potenciales agresiones extracontinentales (la Guerra Fría, y la URSS).

Por tanto, este sistema fue articulado como una alianza de carácter defensivo que podía y debía responder ante una situación de peligro a la seguridad continental, teniendo para ello una respuesta política-diplomática, es decir, las decisiones tomadas por el Consejo de la OEA, y una respuesta militar-operativa, en la que se pueden establecer fuerzas y acciones conjuntas. Asimismo, se debe tener en consideración que, dentro de este contexto, la JID no estaba adscrita a la OEA, sino que ésta prestaba servicios de asesoramiento y consulta técnico-militar en los casos requeridos[15].

Una de las bases del SID

fue la firma del TIAR, también llamado Tratado de Río, el cual estableció en el

Art. 3:

Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y, en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas[16].

De esto se desprende el compromiso de los Estados americanos de responder ofensivamente ante un eventual ataque a cualquiera de sus miembros. Sin lugar a duda, este tratado constituyó la base angular para organizar la capacidad de reacción del hemisferio americano ante una potencial amenaza de la Rusia comunista. Obviamente, los recursos y desarrollo militar eran desiguales en el continente, EE. UU. era la potencia militar, con un importante complejo industrial, mientras que América Latina poseía fuerzas también desiguales entre sí. Brasil, México y Argentina poseían un mayor desarrollo que el resto, seguido de Chile, Colombia y Venezuela, que estaban comenzando procesos de adelanto material.

De acuerdo con

Demetrio Boersner: «El TIAR y la OEA se basaban en

cuatro principios jurídicos esenciales: 1) la no intervención; 2) la igualdad

jurídica de los Estados; 3) el arreglo pacífico de las diferencias; y 4) la

defensa colectiva contra agresiones»[17]. Para los Estados Unidos, el TIAR representó

la oportunidad de articular un mecanismo de apoyo político y jurídico en el

continente con el propósito de hacer uso de la fuerza con fines defensivos,

pudiendo, a su vez, contar con la delimitación geográfica de todo el hemisferio

como una zona aliada.

Por su lado, América Latina pudo tener el respaldo de ayuda militar, principalmente estadounidense, ante una agresión exógena, relevante teniendo en consideración que las dimensiones territoriales y geográficas de los países del continente era desproporcionada una de otra (ejemplo un país de Centro América y Brasil), además, los EE. UU. tenían las fuerzas armadas, armamento y equipos más modernos del hemisferio, al tiempo que se conocía en la región la expansión soviética en Europa[18].

En este orden, se desarrollaron medios de coordinación entre los estados americanos, como: la Conferencia Naval Interamericana (CNI) en 1959; la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) en 1960; el Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) en 1961, y el Colegio Interamericano de Defensa (CID), dependiente de la JID, en 1962[19]. El conjunto de estos mecanismos permitió una mayor conexión regional ante problemas comunes.

No obstante, la articulación de estos esfuerzos en el SID, los Estados americanos en ocasiones no comprendieron la auténtica función del TIAR, siendo éste invocado varias veces desde su creación, pero nunca activado militarmente. En parte, esto puede explicarse por dos razones: una, por antagónicas diferencias políticas y problemas limítrofes entre varios países latinoamericanos; y dos, por la actitud de los EE. UU. de no involucrar el TIAR en disputas locales, sino más bien, de que éste actúe hacia amenazas externas. A continuación, como se observa en el cuadro 1, se pueden apreciar las situaciones presentadas en América en los sesenta:

Cuadro 1. Invocación del TIAR durante los sesentas. John Griffiths Spielman, Teoría de la seguridad y defensa en el continente americano, de Perú y Chile (Santiago: RIL, 2012), 69-70.

|

Año |

Petición |

Países involucrados |

Motivo |

|

1960 |

Venezuela |

Venezuela

y República Dominicana |

Atentado

contra la vida del Jefe de Estado venezolano. |

|

1962 |

Colombia |

Situación

de Cuba |

Amenazada

la paz de parte Cuba. Expulsada Cuba del Sistema Interamericano. |

|

1962 |

Estados

Unidos |

Situación

de Cuba |

Misiles

de Cuba. Armas nucleares ofensivas suministrada por potencias extracontinentales. |

|

1963 |

Haití

y Costa Rica |

República

Dominicana y Haití |

Invasión

armada de exiliados haitianos desde Rep. Dominicana. |

|

1963 |

Venezuela |

Venezuela

y Cuba |

Agresión

por parte de Cuba. |

|

1964 |

Panamá |

Panamá

y EE.UU. |

Agresión

por parte de EE.UU. en enero de 1964. |

|

1969 |

Honduras

y El

Salvador |

Honduras

y El

Salvador |

Agresión

por parte de El Salvador. |

La Crisis de los Misiles de Cuba de 1962

La amenaza que se cernía sobre el continente americano fue realmente seria a comienzos de los sesenta. Tres aspectos acrecentaron la situación. Por una parte, la escalada por el desarrollo y la acumulación de armas nucleares, con cada vez mayor potencial destructivo, establecía firmemente la idea de que una confrontación atómica parecía inevitable entre la URSS y los EE. UU. El tono agresivo del premier soviético Nikita Jrushchov en 1961: «Creo que los círculos imperialistas comprenderán que, si tenemos una industria y una agricultura desarrolladas, también el armamento de nuestro Ejército Soviético responde, indudablemente, a las más modernas exigencias»[20].

Por otra parte, si bien el continente americano estaba separado geográficamente de los dos mayores países comunistas (China, por el océano Pacífico, y la URSS por el Atlántico), la región latinoamericana tenía tres áreas geoestratégicas muy importantes para la seguridad del hemisferio y de los EE. UU.: el Canal de Panamá y su acceso por el Mar Caribe; la saliente noreste de Brasil y su acceso al Atlántico medio; y el Estrecho de Magallanes y su comunicación interoceánica[21]. Por tanto, la presencia de un estado satélite comunista en el Caribe representaba una potencial amenaza para las dos primeras áreas: el canal panameño y la punta nororiental brasileña.

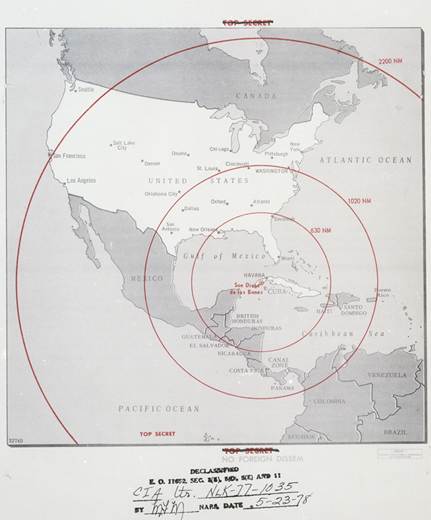

Por último, el triunfo de la revolución cubana en enero de 1959, primera vez que los comunistas tomaban el poder por medio de la violencia en América, había ocasionado cambios dramáticos en el continente. Políticamente, había despertado el interés de los partidos comunistas locales por emular el recién instalado régimen de Castro, a partir de la creación de grupos armados con el objetivo de alcanzar el poder. Geopolíticamente, la Cuba comunista representaba una plataforma cercana a suelo estadounidense, desde la cual la Unión Soviética pudo amenazar al país con armas de mediano y largo alcance (ver mapa 1). En 1962, la URSS trasladó en secreto misiles con potencial nuclear a Cuba y preparó instalaciones para su lanzamiento, dando lugar a la crisis de los misiles[22].

El presidente Kennedy se dirigió a la nación en cadena de radio y televisión, el 22 de octubre de 1962:

This urgent transformation of Cuba into an important strategic base –by the presence of these large, long range, and clearly offensive weapons of sudden mass destruction- constitutes an explicit threat to the security of all the Americas, in flagrant and deliberate defiance of the Rio Pact of 1947, the traditions of this Nation and hemisphere, the joint resolution of the 87th Congress, the Charter of the United Nations, and my own public warnings to the Soviets on September 4 and 13. This action also contradicts the repeated assurances of Soviet Spokesmen, both publicly and privately delivered, that the arms buildup in Cuba would retain its original defensive character, and that the Soviet Union had no need or desire to station strategic missiles on the territory of any other nation[23].

Durante trece días, del 14 al 28 de octubre de 1962, el mundo entero estuvo al borde de la guerra nuclear. Kennedy actuó de forma decisiva, ordenó el establecimiento de una cuarentena entorno a la isla y optó por el dialogo y la negociación con los soviéticos antes de ocasionar una catástrofe radioactiva. La URSS accedió a retirar los misiles de Cuba y los EE. UU. a retirar los suyos de Turquía, y se estableció una línea de comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin[24].

A partir de esta experiencia, el secretario de Defensa, Robert McNamara[25], desarrolló una nueva doctrina para el país, la disuasión, partiendo de la premisa de que la misma destrucción del planeta contrarrestaría la intención de otra superpotencia de utilizar armas atómicas, puesto que el uso de éstas significaba la desaparición de todo objetivo de valor estratégico.

Desde el punto de vista diplomático, el mayoritario apoyo de las naciones latinoamericanas a los Estados Unidos en la OES, en torno a la crisis de los misiles en Cuba, octubre de 1962, evidencia, en parte, el éxito de la Alianza para el Progreso en la nueva política de cooperación estadounidense en la región. En este punto, se debe considerar que, en poco más año desde el acuerdo de la Alianza por los países latinoamericanos, en agosto de 1961, Kennedy había visitado ya tres naciones de la Latinoamérica (Venezuela y Colombia en diciembre de 1961 y México en junio de 1962)[26].

Por otro lado, la decisión del presidente Kennedy de seguir los instrumentos legales e institucionales ante una amenaza continental fue también una muestra de reconocimiento al valor de este organismo regional, al exponer la situación la comunidad de países americanos, y buscar su respaldo político, que finalmente se concretó en la resolución que estableció una cuarentena a la isla, con participación de fuerzas navales argentinas, venezolanas, dominicanas y guatemaltecas, entre otros[27].

En el hemisferio, la crisis de los misiles de Cuba había dejado varias lecciones importantes. Por una parte, el SID respondió políticamente a la crisis con el firme respaldo de América Latina a los EE. UU., en que por vez primera se veía amenazado de forma tan directa y cercana; y la clara resolución latinoamericana a la no utilización de armas atómicas en el continente, esto dejo una impronta en la memoria regional.

Por otra parte, quedó claro también que la Guerra Fría entre las Superpotencias podía llegar a un punto de ebullición y que dependía de los dos gigantes nucleares dirimir sus diferencias negociando directamente. Al final, más allá del discurso violento de Castro[28] y de que se hallasen los misiles en territorio cubano, Cuba no tuvo ni voz ni voto en la solución de la crisis; su papel fue el de un cómplice de los soviéticos.

Mapa 1. Alcance de los misiles, con capacidad

nuclear, en la isla de Cuba, octubre de 1962. Map showing potential missile range, 1962. National Archives, John F. Kennedy

Presidential Library and Museum, Boston, Massachusetts http://www.archives.gov/exhibits/eyewitness/html.php?section=26

No obstante, la solución de la crisis, Cuba continuó promoviendo guerrillas en América Latina, convirtiéndose en centro de entrenamiento militar, adoctrinamiento ideológico y financiamiento con la ayuda soviética[29]. De esta manera, auspició grupos armados y actos terroristas en Venezuela[30], ante lo cual el presidente Betancourt expuso en el seno de la OEA, las agresiones cubanas a la nación suramericana[31], al apoyar actividades ilegales en menoscabo de la soberanía, la democracia y la constitución en varios países.

La Crisis Dominicana de 1965

Tras la muerte del dictador Rafael Trujillo en 1961, quien había gobernado la República Dominicana desde 1933, el país entró en una etapa de inestabilidad política. Los partidos intentaron restablecer el orden con la celebración de elecciones libres y una nueva constitución (1963), a la vez que las fuerzas armadas intervinieron, mediante golpes de estado, estableciendo un triunvirato[32]. Finalmente, en abril de 1965, la nación antillana se encontraba al borde de una guerra civil, con organizaciones de izquierda (como el Partido Revolucionario Dominicano, PRD), llamando a revueltas armadas para imponer una revolución[33].

Ante una crisis que se tornaba, rápidamente, más violenta por ambos lados, el 28 de abril de 1965, el presidente estadounidense Lyndon Johnson (1963-1969) anunció su decisión de enviar una fuerza de marines a la República Dominicana con el objeto de proteger la vida de los extranjeros atrapados en el país en medio de la guerra civil[34]. De este modo, se activó la Operación Power Pack[35], bajo el mando del general Bruce Palmer[36]. La 3rd Brigade y la 82nd Airbone Division desembarcaron en la isla, logrando asegurar con prontitud el aeródromo San Isidro en Santo Domingo, y objetivos estratégicos en el resto del país.

Más adelante, el 2 de

mayo, el presidente Johnson se dirigió a la nación:

The American

nations cannot, must not, and will not permit the establishment of other

Communist government in the Western Hemisphere. This was the unanimous view of

all the American nations when, in January 1962, they declared, and I quote: «The principles of communism are

incompatible with the principles of the Inter-American system»[37].

Luego,

añadió:

Simón

Bolívar once wrote from exile: «The veil

has been torn asunder. We have already seen the light and it is not our desire

to be thrust back into the darkness»[38].

Menos de tres años después de la crisis de

los misiles, permanecía fresco el temor de líderes políticos y militares

estadounidenses a «otra Cuba»[39]. Por esto, otra isla en el Caribe, próxima al territorio

continental pudiese servir de base o plataforma para nuevas amenazas nucleares

o de otro tipo. La reacción estadounidense fue rápida, aunque controvertida[40]. La posición expuesta por el mandatario norteamericano fue

acogida con recelo en el continente. Uruguay tuvo una postura muy crítica sobre

lo que se convirtió en la Doctrina Johnson, una ampliación de la Doctrina

Monroe. Según Stephen

Rabe:

[…] the Johnson Doctrine of 1965 should not be interpreted as a critical initiative in the history of inter-American relations. The Johnson Doctrine should instead be seen as part of the historic desire of the United States to preserve its hegemony in the Western Hemisphere[41].

A solicitud de Chile, los embajadores

americanos comenzaron una reunión de la OEA, al mismo tiempo que se

desarrollaba la crisis en el país antillano[42]. El 6 de mayo

de 1965, el Consejo de la OEA acordó crear una Fuerza Interamericana de Paz

(FIP)[43], integrada por

contingentes de varios países: Brasil 1130, Honduras 250, Nicaragua 160, Paraguay

184, El Salvador 3 (oficiales de Estado Mayor), Costa Rica 20 policías, y EE. UU.

21500 soldados[44], bajo el mando

del general brasileño Hugo Panasco Alvim, y como comandante suplente, el general

estadounidense Bruce Palmer.

En este sentido, la participación brasileña fue crucial en la permanencia de la FIP en la República Dominicana, al respecto señala Svartman:

[Brazil] took part in the occupation of the Dominican Republic in close cooperation with the USA, in 1965. With an initial contingent of 1,100 soldiers in the Inter-American Peace Force, Brazil took on the command of the intervention, which in a way officialized the unilateral attitude of the United States in that country. The close cooperation in this typical Cold War action lasted until September 1966, when over 3,000 Brazilian soldiers form the three-Armed Forces took part in the troop rotation in the Dominican Republic. Brazilian diplomacy espoused the idea of creating a standing force to safeguard «hemispheric security»[45].

El comando unificado de la FIP estuvo dirigido por generales brasileños, ya que éstos representaron el mayor contingente latinoamericano, coordinando a las U.S. Forces in DOMRUP (82nd Airbone Div., 16th General Task Forces, 7th Special Forces Group, Air Forces Elements), y la Brigada Latinoamericana, constituida por el Batallón Brasileño y el Batallón Fraternidad (Cia. Cmdo., Cia. Honduras, Cia. Nicaragua, Pel. Costa Rica, Cia. Paraguay, Cia. Fuz. Nav. Brasil) (ver gráfico 1). En enero de 1966 se hizo relevo de los jefes de la FIP. El general brasileño Alvaro da Silva Brago reemplazó al general Alvim, y el general estadounidense Robert Linvill sustituyó a su compatriota el general Palmer[46].

Gráfico 1. Organización de

la FIP. Exército Brasileiro, Forca

Armadas Interamericana (FAIBRAS) https://web.archive.org/web/20180515023434/http://www.eb.mil.br/faibras

La conformación de la Fuerza Interamericana de Paz fue la primera forma de cooperación entre varias naciones latinoamericanas para el mantenimiento de la seguridad en otro país americano. Si bien, proporcionalmente, la mayor parte de los efectivos que componía esta fuerza provenían de los Estados Unidos, el mando estuvo en oficiales brasileños.

La FIP logró establecer el orden en el país, principalmente en Santo Domingo, que había sido escenario de violentos enfrentamientos entre las partes. Esta garantía de orden y estabilidad militar permitió a la OEA, por medio de su secretario general, el uruguayo José Antonio Mora, y el embajador estadounidense Ellsworth Bunker, adelantar intensas negociones con todas las partes involucradas. Estas conversaciones condujeron a la firma de un Acto Institucional en base a la Constitución de 1963 y al Acta de Reconciliación del 3 de septiembre de 1965[47], poniendo fin a cuatro meses de guerra civil, junto con la garantía de la celebración de elecciones libres en 1966.

En síntesis, la crisis dominicana de 1965 representó un nuevo desafío para el continente americano, distinto de la crisis de los misiles de 1962, pero que también dejó importantes lecciones: en el plano internacional, el campo menos asertivo, se generaron diferencias entre las posturas en torno a la crisis, entre los EE. UU. y algunos países latinoamericanos[48]. Si bien la OEA actuó con lentitud inicial, se logró un consenso en las decisiones políticas y acciones militares a tomar, consolidando la OEA como un escenario válido y necesario para establecer el diálogo entre las opiniones distintas.

Asimismo, en el plano político, se logró desarrollar una agenda de negociones entre las partes involucradas en el conflicto, que concluyó con el establecimiento de un gobierno de consenso. De esta manera, se aseguró una transición pacífica y la celebración de elecciones libres. En el campo militar, la FIP sentó un precedente acerca de la búsqueda de establecer cooperación y responsabilidad de las naciones latinoamericanas en la preservación de la seguridad y la paz en el hemisferio, logrando evitar mayores pérdidas a la República Dominicana.

Igualmente, la crisis dominicana

representó una seria controversia para el sistema interamericano de defensa. En

el campo militar, hubo una primera respuesta militar estadounidense,

unilateral, y luego multilateral, al conformarse la Fuerza Interamericana de

Paz por mandato de la OEA, quedando bajo la dirección de oficiales brasileños.

La FIP ha generado

polémica durante décadas. Para algunos, la Fuerza de

Paz fue una forma de legitimar la intervención militar; para otros, fue la

primera experiencia en que América Latina pudo hacerse cargo de propiciar condiciones

de seguridad y paz en un país de su propia región que lo requería[49].

En el campo político, a pesar de que la OEA había apoyado el establecimiento de una Fuerza de Paz en la República Dominicana, esta decisión generó controversia entre los socios americanos. A diferencia de la crisis de los misiles de 1962, el contexto regional y el accionar estadounidense fueron distintos.

En primer término, varios países del continente padecieron golpes de estado militares, responsables regímenes de facto, como Argentina en 1962, Ecuador en 1963 y Brasil en 1964, lo que distanció las posturas en torno de cómo afrontar tal situación. En segundo término, surgieron desavenencias en cómo responder ante un problema de violencia interno y la acción unilateral de EE. UU. El temor de gobiernos, como los del democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) en Chile y el socialdemócrata Raúl Leoni (1964-1969) en Venezuela[50], que manifestaron su desacuerdo con la intervención militar en la República Dominicana, al de que esto podría sentar un peligroso precedente o desembocara en una dictadura se acrecentó.

Pese a lo anterior, el sistema interamericano pudo encontrar consenso ante la crisis dominicana. Estados Unidos consiguió el apoyo político, si bien no unánime, por lo menos mayoritario dentro de la OEA, respetando el procedimiento formal, y cediendo el control operativo del país al mando militar brasileño, responsable de la Fuerza de Paz. Fue una situación compleja, en la que los ánimos y actitudes de los diferentes gobiernos americanos fueron exaltados por momentos y puestos a pruebas. En definitiva, se logró salvaguardar el marco jurídico e institucional de la OEA como garante de la resolución de conflictos.

El Tratado de Tlatelolco de 1967

Tras la crisis de los misiles de 1962, se generó una ola de alarma y preocupación en la región, por la cercanía de una guerra nuclear en el continente. Esta inquietud había dejado en varias cancillerías latinoamericanas la incertidumbre de que se volviese a presentar una situación de esa naturaleza. La diplomacia mexicana tomó la iniciativa de buscar un mecanismo para asegurar la posible desnuclearización de América Latina[51] y librar a la región de la amenaza atómica, posiblemente contando con el respaldo tras bastidores de los estadounidenses.

El presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), y en especial su subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles[52], impulsaron institucional y diplomáticamente la búsqueda de este acuerdo continental. No obstante, el camino hacia el tratado no estuvo exento de altibajos. La mayor parte de las naciones latinoamericanas se mostraron desde un principio decididos a cooperar en la consecución del tratado.

Las conversaciones se llevaron a cabo a través de la Comisión Preparatoria para Desnuclearización de América Latina (COPREDAL)[53], entre 1963 y 1967. El escenario fue complejo, al dialogar con gobiernos militares como los de Brasil[54] y Argentina[55], los cuales mostraron sus intenciones de desarrollar energía nuclear con fines pacíficos. EE. UU., por su parte, tenía sus propias reservas, pero tácitamente apoyó el tratado[56], mientras que la Cuba comunista nunca tuvo voluntad de participar.

En el discurso final de la Comisión Preparatoria, en febrero de 1967, García Robles pronunció:

La vigencia del Tratado significará que habremos tenido la suerte de prevenir, antes de que se iniciara, una espiral ascendente de armamentos nucleares que hubiera resultado insensata. Latinoamérica no tendrá así que soportar nunca la intolerable carga que significan tales armas. Y sus tierras, vírgenes de emplazamientos atómicos que amenacen otros países, no llegará a ser imán que atraiga a su vez los ataques nucleares de eventuales potencias adversarias[57]

Luego de esfuerzos diplomáticos, el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado de Tlatelolco, fue firmado el 14 de febrero de 1967, por los delegados de veintiún países latinoamericanos, consagrando:

Las Partes Contratantes se comprometen a utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidos a su jurisdicción, y a prohibir e impedir en sus respectivos territorios:

a. El ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición, por cualquier medio, de toda arma nuclear, por sí mismas, directa o indirectamente, por mandato de terceros o en cualquier otra forma[58]

Tlatelolco comprometió a todos los Estados latinoamericanos signatarios a la no utilización de armas nucleares en sus territorios, ni de su parte ni concediéndolo a terceros países. Establecía un mecanismo para no repetir la crisis de los misiles de 1962, creando así la primera Zona Libre de Armas Nucleares (ZLAN). El Tratado fue rechazado por Cuba[59], y firmado con algunas objeciones por EE. UU. El Tratado que entró en vigor el 22 de abril de 1969, estableció el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL, Art. 7), con sede en México, D.F., como el ente destinado a la supervisión y cumplimiento del documento.

En este sentido, varias razones condujeron al Tratado de Tlatelolco. Primero, el desarrollo de energía nuclear constituía un costo económico elevado por la tecnología especializada que se necesitaba para realizarlo. Segundo, si bien EE. UU. no actuó como promotor directo del acuerdo, su apoyo fue determinante para el éxito del mismo dentro de gobiernos democráticos y regímenes autoritarios. Tercero, implícitamente el tratado aseguraba que ningún otro país americano prestase su territorio para desplegar armas nucleares a instancias de potencias exógenas, a objeto de que situaciones como la cubana de 1962 no volvieran a repetirse.

El Tratado de Tlatelolco representó para el sistema interamericano de defensa un valioso instrumento para garantizar el compromiso de los países del continente de no desarrollar energía nuclear con fines bélicos, ni permitir el uso de sus territorios para tales fines a terceros países. A la vez, el tratado vino a representar un hecho importante dentro de la dinámica mundial de los años sesenta. Puesto que miembros de la OTAN como Gran Bretaña y Francia[60], desde hacía años (1953 y 1960, respectivamente), poseían armas atómicas, y que algunos países no desarrollados y con problemas fronterizos estaban en camino de construir sus propias armas nucleares, como China e India[61]. La decisión de los latinoamericanos de no hacerlo marcó un hito en las relaciones interamericanas.

Consideraciones finales

La Alianza para el Progreso fue parte integral de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina desde 1961 hasta comienzos de los setenta. Este proyecto constituyó un hito en las relaciones entre la superpotencia del norte y las naciones latinoamericanas, como una nueva estrategia de cooperación interamericana en distintos ámbitos, y que favoreció una renovación de la imagen estadounidense en la región. En síntesis, la Alianza para el Progreso fue una respuesta de soft power a la influencia de la Revolución cubana en Latinoamérica.

El Sistema Interamericano de Defensa fue producto adherido de la amenaza de la Guerra Fría, por tanto, respondió a una necesidad específica dentro de un espacio y tiempo concretos, sin lo cual no pueden explicarse las asistencias materiales, logísticas y económicas tanto de los EE. UU. como de la URSS a sus aliados en América Latina. Los primeros apoyando a los Estados y ejércitos latinoamericanos, mientras que los segundos a los partidos comunistas locales y grupos guerrilleros. Este es un hecho histórico donde ambas potencias comparten responsabilidades. Ahora, una tarea pendiente para la historiografía especializada corresponde acceder a los archivos estadounidenses y rusos, a objeto de determinar la amplitud de sus niveles de participación.

La crisis de los misiles de Cuba de octubre de 1962 dejó en evidencia lo vulnerable del hemisferio para la instalación y uso de armas nucleares, representó el momento más cercano a una guerra atómica, de resultados desastrosos. Fue una situación sin precedentes en América, que demostró que el sistema no estaba preparado para reacciones rápidas de esa naturaleza. La solución del mismo partió del diálogo y negociación entre los líderes de las dos superpotencias, EE. UU. y URSS, en la que el resto del hemisferio respondió con un respaldo político, y expectante, que afortunadamente no llegó a una catástrofe nuclear.

La crisis dominicana de abril de 1965 fue otro tipo de escenario, en el que una coyuntura política local estalló en una guerra civil. La respuesta unilateral estadounidense generó controversia inicial con los otros países americanos. No obstante, la OEA y el SID tuvieron una acción positiva al establecer la primera Fuerza Interamericana de Paz ante la situación violenta en un país del hemisferio, facilitando la consecución de la paz y la seguridad, y combinando la mediación política a cargo de la OEA y la protección militar bajo responsabilidad de la FIP. Por otra parte, se ha omitido o disminuido en la historiografía americana la importancia de las fuerzas multinacionales en cuanto al aporte en experiencia en operaciones futuras, y un mando latinoamericano y no estadounidense.

El Tratado de Tlatelolco de 1967 ha representado un importante logro para la seguridad de América Latina, pues ha librado a la región de la proliferación de armas nucleares, propias o de terceros, evitando así una reedición de lo sucedido en 1962. Al pasar el tiempo, queda claro que el Tratado afrontó diferencias entre los países durante su preparación, y que no pudo ser posible sin la posterior ratificación del compromiso de las potencias con capacidad nuclear. Sin embargo, el mayor éxito fue la capacidad de acuerdo y disposición al diálogo de la mayoría de los países latinoamericanos, ahorrando los problemas que se observan en otras latitudes como en Asia.

Finalmente, la misma Guerra Fría, en general, y los sesenta en particular, marcaron una etapa en el concepto de Seguridad colectiva y hemisférica en el SID. No obstante, a la luz de los tiempos actuales, su definición, su estructura y su funcionamiento ameritan un necesario repensar para fortalecer y afianzar su rol ante los nuevos desafíos del siglo XXI[62], en lo cual la experiencia de los sesenta y el análisis histórico pueden aportar insumos vitales para la reflexión estratégica.

Referencias bibliográficas:

Fuentes

primarias (en archivos e impresas):

Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita en Bogotá, el 30 de abril de 1948. Recuperado de: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.pdf

Colección de documentos de la Reunión Preliminar sobre la Desnuclearización de la América Latina y de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina. 1964-1967. (1968). México D.F., secretaria de Relaciones Exteriores de México. Cuatro volúmenes

Colegio Interamericano de Defensa (CID). “Acerca del CID”. [Documento en línea]. Recuperado de: https://web.archive.org/web/20160324202649/http://www.colegio-id.org/es/aboutIADC_esp.shtml

Declaración Conjunta para la Desnuclearización de América Latina, 29 de abril de 1963. Documentos OPANAL. Recuperado de: https://opanal.org/la-proscripcion-de-las-armas-nucleares-en-la-america-latina/

Décima Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Acta Final. (1970). Washington, D.C., Organización de Estados Americanos.

Department of States USA. (1965). The Dominican Crisis. The

Hemisphere Acts. Washington D.C., Department of States Publication.

Eisenhower Library. Text of the Address by President Eisenhower, Broadcast and Televised from his Office in the White House. January 17, 1961. Recuperado de: https://www.archives.gov/milestone-documents/president-dwight-d-eisenhowers-farewell-address

Johnson, Lyndon B. (1965, April 28). “Statement by the President upon Ordering Troops into the Dominican Republic”. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley. The American Presidency Project. [Transcripción de audio]. Recuperado de: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-the-president-upon-ordering-troops-into-the-dominican-republic

Johnson, Lyndon B. (1965, May 2). “Radio and Television Report to American People on the Situation in the Dominican Republic”. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. [Transcripción de audio]. Recuperado de: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/radio-and-television-report-the-american-people-the-situation-the-dominican-republic

Junta Interamericana de Defensa (JID). [Documento en línea]. Recuperado de: http://www.jid.org/quienes-somos/resena-historica-de-la-sede-de-la-jid

Junta Interamericana de Defensa. (2012). El Sistema Interamericano de Defensa. Estudio Completo. Washington D.C.

Nikita Jrushchov. Informe al Partido y al Pueblo. [Informe del Comité Central del

Partido Comunista de la Unión Soviética ante el XXII Congreso del Partido (17

de octubre de 1961)]. Moscú: Ed. Lenguas Extranjeras.

Kennedy Library. Radio and Television Report to the American People on the Soviet Arms Buildup in Cuba, October 22, 1962. [Transcripción de audio]. Recuperado de: http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/sUVmCh-sB0moLfrBcaHaSg.aspx

Novena Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Acata Final. (1964). Washington D.C., Organización de Estados Americanos.

«Palabras pronunciadas por el presidente de la Delegación de México, Sr. Lic. Alfonso García Robles, Subsecretario de Relaciones Exteriores, en la Sesión de Clausura de los trabajos de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de la América Latina». 14 de febrero de 1967. Documentos de la secretaria OPANAL. Recuperado de: https://opanal.org/wp-content/uploads/2016/01/COPREDAL_S_Inf_55.pdf

Tenth

Meeting of Consultation of Minister of Foreign Affairs. Final Act. (1970).

Washington D.C., General Secretariat of the Organization of American States.

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Río de Janeiro, Brasil, 2 de septiembre de 1947. [Documento en línea]. Recuperado de: https://www.oas.org/XXXIVGA/spanish/reference_docs/Tratado_AsistenciaReciproca.pdf

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco). Febrero 1967. Recuperado de: http://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Tratado_Tlatelolco.pdf

Fuentes secundarias:

Atlas Comparativo de la Defensa en América

Latina y el Caribe. Buenos

Aires: RESDAl, 2012.

Bethell,

Leslie. Historia de América Latina. México y el

Caribe desde 1930. Barcelona:

Crítica, 1998.

Bligh, James G. y Janet M. Lang. The Armageddon Letters: Kennedy, Khrushchev, Castro in the Cuban Missile Crisis. Plymouth: Rowman & Krushchev, 2012.

Boersner, Demetrio. Relaciones Internacionales de América Latina. Breve Historia. Caracas: Nueva Sociedad, 2004.

Brands, Hal. Latin America’s Cold War. Cambridge: Harvard University, 2012.

Carey, John,

ed. The Dominican Republic Crisis 1965. New York: Oceana, 1967.

Castro Arcos, Javier Alejandro y Harvey-Valdés, Hugo Enrique. “La Alianza para el Progreso como moneda de cambio: la experiencia chilena, 1961-1965”. Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, n° 81 (2025): 367–396. https://doi.org/10.35830/treh.vi81.1809

Cortés Díaz, Milton Andrés. “El debate en

Chile sobre la intervención estadounidense en República Dominicana, 1965”, Humanidades: revista de la

Universidad de Montevideo nº 17 (2025): e172. https://doi.org/10.25185/17.2

Creveld,

Martin Van. “Technology and War II: From

Nuclear Stalemate to Terrorism”. En The Oxford History Modern War.

Oxford: Oxford University, 2005.

Fermandois,

Joaquín. Mundo y Fin

Mundo. Chile en la política Mundial, 1900-2004. Santiago: Ediciones UC, 2004.

Gaddis, John

Lewis. Strategies of Containment: A critical Appraisal of American National

Security Policy during the Cold War. New York: Oxford University, 2005.

Gaddis, John

Lewis. The Long Peace: Inquiries into the History of the Cold War. New York: Oxford University

Press, 1987.

Garay,

Cristian. Introducción, en Cañas Montalva, Ramón. Geopolítica Oceánica y

Austral. Santiago: ACAGUE, 2011.

García Robles,

Alfonso. La desnuclearización de la América Latina. México: El Colegio de México, 1966.

Gavin,

Francis J. Nuclear Statecraft: History and Strategy in America’s Atomic Age.

Ithaca: Cornell University, 2012.

George, Alice. The Cuban Missile Crisis: The Threshold of Nuclear War.

New York: Routledge, 2013.

Gioe, David,

Len Scott and Christopher Andrew, eds. An International History of the Cuban

Missile Crisis. A 50-year retrospective. New York: Routledge, 2014.

Greenberg,

Lawrence (Maj.). United States Army Unilateral and Coalition Operations in

the 1965 Dominican Republic Intervention. Washington, D.C.: US Army Center

for Military History, 1987.

Griffiths

Spielman, John. Teoría

de la seguridad y defensa en el continente americano, de Perú y Chile. Santiago: RIL, 2012.

Harvey, Hugo;

Sierra, Álvaro. “El pensamiento político internacional del embajador Alejandro Magnet y la crisis dominicana de 1965: Una Nueva Historia

Diplomática desde Chile”, Revista Izquierdas, n° 53 (2024): 1-29.

Harvey, Hugo. Pueden ganar una isla, pero perderán un continente». El Gobierno de Eduardo Frei Montalva ante la intervención de Estados Unidos en República Dominicana en 1965. Santiago de Chile: Ariadna, 2025.

Harvey, Hugo. “Revisitando el punto de inflexión interamericano en la Guerra Fría: la

crisis dominicana de 1965, la intervención de Estados Unidos y la Fuerza

Interamericana de la Paz”, Humanidades: revista de la Universidad

de Montevideo, nº

7, (2020): 25-63. https://doi.org/10.25185/7.2

Hershberg,

James. “The Cuban Missile Crisis”, En The Cambridge History of Cold War. Vol. II. Crisies and Détente, editado

por Melvyn Leffler and Odd Arne Westad. Cambridge: Cambridge University Press,

2010.

Herz,

Mónica. Global Institutions. The Organization of American States (OAS).

New York: Routledge, 2011.

Horowitz,

Irving. Cuban Communism. New Jersey: Transaction, 1985.

Howard,

Michael. The Causes of Wars and other Essays. Cambridge, Massachusetts:

Harvard University Press, 1983.

Irwin, Domingo

y Ingrid Micett. Caudillos, militares y poder.

Caracas: UPEL-UCAB, 2008.

Johnson,

Paul. A History of American People. New York: Harper Collins, 1999.

Kennan,

George F. American Diplomacy: Sixtieth-Anniversary Expanded Edition. Chicago: University

of Chicago, 2012

Laborie

Iglesias, Mario (TCrl.). La evaluación del concepto

de seguridad. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento Marco

N° 05/2011, 2011.

Langley,

Lester. America and

the Americas: The United States in the Western Hemisphere. Athens: University of

Georgia,2010.

Wilson, Larman C. “Estados Unidos y la Guerra Civil

Dominicana”. Foro Internacional 8, n° 2 (1967): 155-178.

Lathan, Michael.

“The Cold War in the Third World,

1963-1975”. En The Cambridge History

of Cold War. Vol. II: Crises and Détente, editado

por Melvyn Leffler and Odd Arne Westad. Cambridge: Cambridge University, 2010.

Leffer,

Melvyn. A Preponderance of Power: National Security, The Truman

Administration and Cold War. California: Stanford University, 1993.

Romero,

María Teresa. Política exterior venezolana: El Proyecto Democrático,

1959-1999. Caracas:

Libros de El Nacional, 2009.

Mays, Terry

M. Historical Dictionary of Multinational Peacekeeping. USA: Scarecrow

Press, 2011.

Mott,

William H. United States Military Assistance: An Empirical Perspective. Westport: Greenwood, 2002.

Moya Pons,

Frank. “La lucha por la democracia,

1961-2004”. En Historia de la República Dominicana. Vol. II. Madrid:

CSIC, 2010.

Moya Pons,

Frank. Breve Historia Contemporánea de la República Dominicana. México: FCE, 1999.

Naimark, Norman. “The Sovietization of Eastern Europe, 1944-1953”. En The Cambridge History of Cold War.

Volume I. Origins, editado por Melvyn Leffeler, and Odd Arne Westad. Cambridge:

Cambridge University, 2012.

Palmer,

Bruce Jr. (Gral.). Intervention in the Caribbean: The Dominican Crisis of

1965. Lexington: University of Kentucky, 1989.

Palmer,

Bruce Jr. The 25 Year War: America’s military role in Vietnam.

Lexington: University of Kentucky, 2002.

Paret, Peter

(Ed.). Markers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age.

New Jersey: Princeton University, 1986

Pettina,

Vanni. A Compact History of Latin America’s Cold War. Chapel Hill:

University of North Carolina, 2022.

Polmar,

Norman y John Gresham. DEFCON-2: Standing on the Brink of Nuclear War during

the Cuban Missile Crisis. New Jersey: Wiley, 2006.

Rabe,

Stephen. “The Johnson Doctrine”. En Presidential

Studies Quarterly. Washington D.C: Center for Study of the Presidency and

Congress, 2006.

Rabe,

Stephen. Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism.

Chapel Hill: University of North Carolina, 1988.

Ramos

Rodríguez, Froilán y Javier Castro Arcos. “La Alianza para el Progreso en Chile y Venezuela, 1961-1963”. Tiempo

y Espacio 32, n°62 (2014): 93-138.

Ramos

Rodríguez, Froilán. “Democracia y Desarrollo.

Una aproximación a la Alianza para el Progreso en Venezuela, 1961-1969”. Revista de Historia 1, n° 27 (2020):

25-44.

Ramos Rodríguez,

Froilán. “Ejército, desarrollo y

Alianza para el Progreso en Chile (1961-1970)”. Historia Caribe 15, n°

36 (2020): 279-309. https://doi.org/10.15648/hc.36.2020.11

Ramos Rodríguez,

Froilán. “Iglesia, desarrollo y

Alianza para el Progreso en Chile (1961-1970)”, História

Unisinos 25, n° 1 (2021): 108-121. https://doi.org/10.4013/hist.2021.251.09

Ramos

Rodríguez, Froilán. Guerra Fría Global. Santiago de Chile: Bicentenario,

2022.

Ringler,

Jack K. (Major USMC) and Henry I. Shaw, Jr. U.S. Marine Corps Operations in

Dominican Republic April – June 1965. Washington, D.C.: Historical Division

U.S. Marine Corps, 1992.

Russell,

Roberto. La posición

argentina frente al desarme, la no proliferación y el uso pacífico de la

energía nuclear, en Desarme y desarrollo. Condiciones nacionales

y perspectivas. Buenos Aires: Fundación Arturo Illia, 1989.

Schlesinger,

Arthur M. A thousand Days: John F. Kennedy in the White House. New York:

Mariner Books, 2002.

Serrano,

Mónica. Common Secutiry in Latin America. The 1967

Treaty of Tlateloloco. London: University of

London, 1992

Service,

Robert. Comrades! Communism: A History. London: Macmillan, 2007.

Smith,

Joseph. The United States and Latin

American: A History of American Diplomacy, 1776-2000. New York: Routledge,

2005.

Stueck,

William. Rethinking the Korean War: A new Diplomatic and Strategy History.

New Jersey: Princeton University, 2004.

Svartman, Eduardo Munhoz. “Brazil-United States Military Relations during

the Cold War: Political Dynamic and Arms Transfers”. Brazilian Political

Science Review 5, n° 2 (2011): 75-93. https://doi.org/10.1590/1981-3889201100020003

Taffet,

Jeffrey. Foreign Aid as Foreign Policy: The Alliance for Progress in Latin

America. New York: Routledge, 2007.

Theberge,

James. Rusia en el Caribe. Buenos Aires: Aguirre, 1975.

United

States Office of Armed Forces Information and Education. Know your Communism

enemy. Who are Communist and Why? Washington D.C., U.S, 1955.

Uslar

Pietri, Arturo. En busca del Nuevo Mundo. México, DF: FCE, 1969.

Utz, Curtis

A. Cordon of Steel. The U.S. Navy and the Cuban Missile Crisis. Washington,

DC, Naval Historical Center, 1993.

Wrobel,

Paulo Sergio. “Diplomacia

nuclear brasileira: Não proliferação e o Tratado de Tlatelolco”. Contexto Internacional 15, n°1, (1993):

27-56.

Yates,

Lawrence A. Power Pack: U.S. Intervention in the Dominican Republic

1965-1966. Kansas, Fort Leavenworth: U.S. Army Command and General Staff

College, 1988.

Contribución

de los autores (Taxonomía CRediT): 1. Conceptualización, 2. Curación de datos, 3. Análisis formal, 4.

Adquisición de fondos, 5. Investigación, 6. Metodología, 7. Administración de

proyecto, 8. Recursos, 9. Software, 10.

Supervisión, 11. Validación,

12. Visualización, 13. Redacción - borrador original, 14. Redacción - revisión y edición.

F.R.R.

ha contribuido en: 1, 3, 4, 5, 7, 13 y P.E.B. en: 3, 5, 6, 14.

Disponibilidad de datos: El conjunto de

datos que apoya los resultados de este estudio no se encuentra disponible.

Editor

responsable José Antonio Saravia: jsaravia@correo.um.edu.uy