Humanidades: revista de la Universidad de Montevideo, nº 18, (2025): e1810. https://doi.org/10.25185/18.10 Este es un

artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de una licencia de uso

y distribución Creative Commons Attribution (CC BY 4.0.) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

https://doi.org/10.25185/18.10

Estudios

Semiótica del antihéroe contemporáneo: modelos actanciales y axiologías

subyacentes al cambio paradigmático de lo heroico

Semiotics of the contemporary antihero: actantial models and axiologies

underlying the paradigmatic shift of the heroic

Semiótica do anti-herói contemporâneo: modelos de

atuação e axiologias subjacentes à mudança paradigmática do heroico

Sebastián Moreno

Universidad ORT Uruguay, Uruguay

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3551-7117

Recibido: 23/5/2025 - Aceptado: 23/9/2025

Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este

artigo

Moreno, Sebastián. «Semiótica del antihéroe contemporáneo: modelos

actanciales y axiologías subyacentes al cambio paradigmático de lo heroico». Humanidades:

revista de la Universidad de Montevideo, nº 18, (2025): e1810. https://doi.org/10.25185/18.10

Resumen: Este artículo aborda la figura del antihéroe desde una perspectiva semiótica sociocultural, de matriz discursiva y narrativa. Específicamente, lo hace a partir del modelo actancial de Algirdas J. Greimas, que supone una reelaboración de las esferas de acción de Vladimir Propp. Se propone que, en la época actual, la figura del antihéroe no solo da sentido a personajes de textos ficcionales, sino que también funciona como constructo sociocultural para dar sentido a hechos y acontecimientos de la vida social. Se sostiene que, en décadas recientes, ha ocurrido un desplazamiento de un modelo heroico «clásico-moderno» vinculado a valores éticos virtuosos considerados una expresión del bien, hacia figuras más ambiguas, contradictorias y éticamente problemáticas. Se intenta demostrar cómo la figura del antihéroe, lejos de modificar la estructura narrativa clásica (el esquema canónico greimasiano), la reformula. La conclusión es que la figura del antihéroe permite releer el relato social contemporáneo como un espacio de disputa por el sentido, la moral y la identidad, lo que supone un cambio de paradigma respecto al modelo clásico-moderno.

Palabras clave: héroe; antihéroe; semiótica; discurso; narratividad; actantes.

Abstract: This article approaches the figure of the antihero from a sociocultural semiotic perspective of a discursive and narrative matrix. Specifically, we draw on the actantial model developed by Algirdas J. Greimas, which is a reworking of Vladimir Propp's spheres of action. We argue that, in our day and age, the figure of the antihero not only gives sense to characters in fictional texts but also functions as a sociocultural construct that serves to give sense to events of social life. We argue that, in recent decades, there has been a shift from the «classical-modern» heroic model, linked to virtuous ethical values considered an expression of the Good, towards more ambiguous, contradictory and ethically problematic figures. We show how the figure of the anti-hero, far from modifying the classical narrative structure (the canonical Greimasian scheme), reformulates it. We conclude that the figure of the antihero allows us to reread the contemporary social narrative as a space of dispute for sense, morality and identity, and hence functions as a paradigmatic shift with regards to the classic-modern model.

Keywords: hero; antihero; semiotics; discourse; narrativity; actants.

Resumo: Este artigo aborda a figura do anti-herói a partir de uma perspectiva semiótica sociocultural de matriz discursiva e narrativa. Especificamente, o faze a partir do modelo actancial desenvolvido por Algirdas J. Greimas, que é uma reformulação das esferas de ação de Vladimir Propp. A partir dessa perspectiva, propomos que, na nossa época, a figura do anti-herói não só dá sentido a personagens em textos ficcionais, mas também funciona como uma construção sociocultural para dar sentido a eventos na vida social. Argumentamos que, nas últimas décadas, houve uma mudança do modelo heroico «clássico-moderno», ligado a valores éticos virtuosos considerados uma expressão do Bem, para figuras mais ambíguas, contraditórias e eticamente problemáticas. Tentamos mostrar como a figura do anti-herói, longe de modificar a estrutura narrativa clássica (o esquema canônico greimasiano), reformula-a. Concluímos que a figura do anti-herói permite reler a narrativa social contemporânea como um espaço de disputa de sentido, moralidade e identidade, o que supõe uma mudança de paradigma em relação ao modelo clássico-moderno.

Palavras-chave: herói; anti-herói; semiótica; discurso; narratividade; atantes

1.

Introducción

Los cambios de «espíritu de época» —de Zeitgeist— son fenómenos en los que, junto a las prácticas, los valores, las creencias y las formas de vida, cambian también los imaginarios y los discursos sociales, dando lugar a nuevas discursividades que producen sentido. Estas nuevas discursividades se ven atravesadas por axiologías e ideologías nuevas, que son las que marcan el cambio respecto a lo establecido y, como discontinuidades, permiten identificarlo y describirlo. Como sucede con todo fenómeno social, los procesos de cambio de época tienen una dimensión discursiva que, como propone Eliseo Verón,[1] cristaliza en textos concretos. Como materialidades significantes, son estos textos los que permiten al semiotista acceder a la discursividad que los produce, para analizarlos y dar cuenta de las relaciones existentes entre ellos con el objetivo de describir la semiosfera en la que circulan.[2]

Al abordar desde las ciencias sociales y las humanidades casos concretos de personajes heroicos —sean estos ficcionales o no—, a partir del estudio de sus características y acciones, creemos que resulta posible postular la existencia de un discurso social del heroísmo, que funcionaría como matriz productiva subyacente a la creación de dichos personajes según modelos culturales específicos. Según propone Marc Angenot,[3] como fuerza productiva el discurso existe en la sociedad como hecho social, por lo que el trabajo de los analistas consiste en identificarlo, a partir de la productividad discursiva concreta. En palabras del autor,

el analista ve en lo que se escribe y se difunde en una sociedad dispositivos que funcionan independientemente de los usos que cada individuo les atribuye, que existen fuera de las conciencias individuales y que están dotados de un poder social en virtud del cual se imponen a una colectividad, con un margen de variaciones, y se interiorizan en las conciencias.[4]

Como sostengo en este artículo, esto es lo que sucede también con modelos de lo heroico. Esos dispositivos funcionan como matriz discursiva, que puede abordarse como una expresión de un espíritu de época, por lo que los héroes de un momento histórico dado pueden ser distintos de los de otro, así como los de una latitud geográfica pueden diferir de los de otra. Incluso más: los héroes de una época pueden resultar anacrónicos en otra. Si la discursividad es un hecho social, entonces es esperable que, a medida que las sociedades cambian, también lo hagan los discursos. Como se propone en lo que sigue, esto es lo que creo que ha ocurrido con relación al paradigma de lo heroico.

Si de cambios de espíritus de época se trata, uno de los más abordados desde las ciencias sociales y las humanidades desde fines del siglo XX ha sido el pasaje de la modernidad a la posmodernidad.[5] Seguimos a Esther Díaz en su concepción de la posmodernidad como una manifestación cultural contemporánea típica de nuestra época, que «se desembaraza de las utopías, reafirma el presente, rescata fragmentos del pasado y no se hace demasiadas ilusiones respecto del futuro».[6] El nombre mismo del nuevo Zeitgeist, formado gracias a la inclusión de un prefijo ante el sustantivo que nombra el espíritu de época precedente, ilustra la idea de que los ideales modernos —es decir, los del proyecto moderno, entendido, siempre según Díaz, como «un movimiento histórico-cultural que surge en Occidente a partir del siglo XVI y persiste hasta el XX»— se agotaron y fueron sustituidos por otros.[7]

Con ese agotamiento, los principios universalistas, racionales y apoyados en una ética del deber, de corte racional, también fueron sustituidos por otros, caracterizados por la fragmentación y la multiplicidad, así como por una ética ya no basada en preceptos universales, sino en la responsabilidad del agente moral de hacerse cargo de sus propias acciones o, incluso, en un desinterés total por un cuestionamiento de ese tipo. Según propone Díaz, el nuevo espíritu de época se caracteriza por una moral en la forma de «un variado calidoscopio ético, una pluralidad de valores, un alejarse del deber como imperativo absoluto kantiano».[8]

Los productos surgidos en el seno de la industria del entretenimiento durante las últimas décadas dan cuenta de una gran cantidad de personajes que no reflejan los principios heroicos tal como estos se consolidaron en modelos a través de los siglos, especialmente gracias a la literatura, el cine y la ficción televisiva.[9] En su ensayo sobre el rough hero, Andrea Bernardelli y Eduardo Grillo enumeran algunos ejemplos de personajes protagonistas de series televisivas como Dexter, Breaking Bad, The Sopranos, Dr. House o Californication, a los que podríamos sumar otros como Frank y Claire Underwood de House of Cards o la banda de ladrones protagonista de La casa de papel, por mencionar algunos casos más recientes.[10] Estos protagonistas ya no parecerían guiar su accionar a partir de un apego a principios y valores que podríamos indiscutiblemente calificar como heroicos, al menos en el sentido tradicional del término.

Como punto de partida propondremos que, durante las últimas décadas y como reflejo en el ámbito narrativo de fenómenos sociales más profundos, se ha evidenciado un desplazamiento del paradigma tradicional del héroe a uno nuevo. Esto ha dado lugar a nuevas figuras, así como personajes moldeados por ellas. Si bien estas continúan estando concebidas a partir del heroísmo, se distancian de este paradigma sociocultural y, por lo tanto, discursivo. Algunos conceptos utilizados para referir a estos nuevos tipos de protagonista son el de antihéroe, el de lo posheroico, el de no-héroe o el de rough hero. Como argumentamos aquí, este desplazamiento ocurre tanto en el campo de narrativas ficcionales (literatura, cine, ficción televisiva, comics, etc.) como en el discurso no ficcional (historia, discurso político, ámbito deportivo, mundo de las celebridades, etc.). Por lo tanto, el paradigma de lo heroico circula también fuera de ámbitos ficcionales, lo que pone el foco de atención en las dinámicas culturales contemporáneas.

Esta doble dimensión anclada en lo ficcional y lo no ficcional es relevante para la perspectiva semiótica desde la que trabajo, porque de lo que se trata es de comprender cómo la figura del héroe —y con ella, el paradigma discursivo de lo heroico— puede también funcionar como constructo cultural para dar sentido a hechos del campo social, como por ejemplo cuando una figura pública (un político, un deportista, etc.) es catalogada como heroica (o el contrario).

Puede postularse que actualmente vivimos en un estado de tensión entre el paradigma heroico «clásico-moderno», heredado de la discursividad grecolatina y consolidado en el espíritu de la modernidad ilustrada (apoyada en el universalismo, el deber y las ideas de bien y de virtud), y nuevas formas contemporáneas de protagonismo, en figuras como el antihéroe, el no-héroe, el rough hero y el sujeto posheroico, que no responden a una discursividad moderna, caracterizada por principios apoyados en el universalismo, el deber y el bien común. Es más, en muchos casos se le oponen precisamente porque su naturaleza como unidades de sentido diferenciales implica un distanciamiento de esa discursividad y esos principios.

Por más que hoy sobresalga y tenga gran visibilidad, esta tensión no es nueva. Podemos pensar en personajes protagonistas como Ricardo III, en la tragedia homónima de Shakespeare, motivados por la ambición y capaces de hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Además, la tensión se evidencia en productos de la industria cultural —películas, series, comics, novelas, canciones, etc.—, cada vez más alejados de las figuras heroicas tradicionales, quizá por considerarlas aburridas, predecibles y agotadas. También se evidencian en el surgimiento de nuevos roles sociales y personalidades celebradas socialmente, como el del narcotraficante, el delincuente, el estafador o quien logra sortear las reglas para su propia conveniencia.

Desde una perspectiva semiótica, propongo un abordaje teórico-conceptual de la tensión entre el heroísmo y el antiheroísmo como clave de lectura para dar sentido a ciertos funcionamientos de lo social, con especial foco en la época actual. Concretamente, mediante una presentación del modelo actancial de Algirdas J. Greimas, intento explicar lo que creo que son algunas confusiones que obstaculizan los debates sobre el heroísmo y sus mutaciones contemporáneas, sea en universos ficticios como en la dinámica social. La semiótica sociocultural de matriz discursiva se presenta como una disciplina fructífera para abordar fenómenos vinculados con la producción, circulación y el consumo de sentido en nuestras sociedades contemporáneas.

El objetivo del artículo es, por lo tanto, demostrar la utilidad de la perspectiva semiótica para abordar la tensión entre el paradigma del héroe y el del antihéroe, lo que abrirá el juego para la consideración de otras figuras no-heroicas. Para ello, presento un argumento teórico junto con algunos ejemplos. La hipótesis de este trabajo es que el antihéroe es una figura protagonista, ambigua en términos morales, que refleja los cambios y dilemas éticos y culturales que caracterizan a la posmodernidad. Esto supone una negación de la ética moderna del deber y del rol heroico tradicional. Para dar cuenta de esa inversión de sentido, se utiliza el prefijo anti-, como una negación de los valores que caracterizan al sema /heroísmo/. Además, intento demostrar cómo una sustitución del concepto de Héroe por la de Sujeto, siguiendo la propuesta del modelo actancial de Greimas, es de ayuda en el esclarecimiento de confusiones conceptuales y analíticas.

2. Sobre

héroes y antihéroes

En esta primera sección propongo un

abordaje de las figuras del héroe y del antihéroe como forma de dar cuenta de un

desplazamiento que, en la época actual, tiende a alejarse del primero y acercarse

al segundo.

En el prefacio a la edición española del

libro Héroes posheroicos,

Ulrich Bröckling afirma que «cada época y cada

sociedad tiene sus propios héroes y heroínas […] cada orden cultural tiene

también sus propios problemas con las figuras heroicas y desarrolla formas

específicas de socavarlas, ignorarlas o reinterpretarlas».[11] Sigo al autor en la idea

de que las concepciones sobre lo heroico y los debates son dependientes del

contexto sociocultural y epocal. Sostengo que el

concepto de heroísmo y sus características están validados por una semiosfera dada, entendida siguiendo a Lotman,

como un espacio de producción y circulación de sentido con ciertas

características estructurales, como ser un núcleo, una periferia y una

jerarquía de ordenamiento.[12]

Si se piensa en arquetipos sociales (esto es, en constructos interpretativos ubicados fuera del ámbito de la ficción que sirven para interpretar eventos y acciones), el rol del héroe continúa siendo fundamental en la contemporaneidad, aunque no tenga la hegemonía que tenía en el pasado, como fiel reflejo del proyecto moderno y sus características fundamentales, que eran el universalismo, la razón y el deber.

Esto ocurre tanto en universos ficcionales como en la realidad social. Respecto a lo primero, siguen surgiendo, reeditándose y reinventándose historias de personajes que responden al paradigma clásico-moderno de lo heroico, es decir, los típicos «héroes buenos», que actúan siguiendo el deber, la virtud y el bien común, como por ejemplo Superman o Batman. Sobre este tipo de personaje heroico clásico, Umberto Eco sostenía que se trata de «un arquetipo, la suma y compendio de determinadas aspiraciones colectivas, y por tanto debe inmovilizarse en una fijeza emblémica que lo haga fácilmente reconocible».[13] En otras palabras, personajes de este tipo serían cristalizaciones narrativas (arquetípicas) de un espíritu de época, que se expresa en las aspiraciones colectivas, las que deben ser reconocidas como tales precisamente por ser expresiones del arquetipo.

En términos no ficcionales, personajes políticos tanto actuales como históricos, deportistas, líderes populares, artistas y tantos otros roles sociales son actualmente leídos en clave heroica, especialmente cuando sus acciones se interpretan recurriendo al lente de las grandes hazañas, consideradas heroicas, como pueden ser un triunfo deportivo en representación de la nación gracias al esfuerzo, el compromiso y la perseverancia. Sobre lo último, basta con pensar en la mitificación heroica de figuras como Diego Maradona o Lionel Messi, que suele ocurrir enmarcada en discursos de la identidad nacional. Discursos de este tipo también funcionan como marco para la construcción de héroes históricos, forjadores de la nación.[14]

Un ejemplo concreto, reciente e interesante de cómo los discursos sobre heroísmo median en las interpretaciones de lo social se vivió durante la pandemia por Covid-19. La debacle biológico-sanitaria dio lugar a la emergencia de determinados discursos, narrativas e imaginarios para darle sentido a los acontecimientos que la humanidad experimentó a lo largo y ancho del mundo. Uno de ellos se apoyó fuertemente en el imaginario de los héroes, que incluso llegó a extenderse hasta el imaginario de los superhéroes.[15]

En esta dinámica, si el Covid-19 fue rápidamente construido discursivamente como un virus maligno y monstruoso que atacaba despiadadamente a los seres humanos,[16] esto se debió a que un esquema actancial polémico-contractual fue utilizado, dando lugar a un discurso caracterizado por la adversatividad entre ambos actores.[17] Sin embargo, en su lucha por la supervivencia y resistencia al hostil enemigo, el colectivo humano no estuvo solo, sino que fue apoyado por un subgrupo, poseedor de una competencia experta: el de los trabajadores de la salud.

En expresiones discursivas (textos) de distinta naturaleza —murales, contenidos mediáticos, alocuciones públicas, columnas de opinión en prensa, memes, aplausos colectivos, etc.—, el grupo de los trabajadores de la salud fue construido como actor social. En esas expresiones, el colectivo fue usualmente representado mediante el uso de signos que expresaron una axiologización eufórica, es decir, una valorización positiva por parte de quien enuncia. Gracias a esto, ocurrió una mitificación (Floch, 1986), un uso del lenguaje no en una función meramente representacional (como una fotografía periodística puede captar un momento tal como este realmente ocurrió), sino en una constructivista, que produce sentidos específicos respecto a lo que está siendo representado.

En particular, se comparó a los trabajadores sanitarios con guerreros luchando en la «primera línea» contra el enemigo y dejando todo en el «campo de batalla» para cumplir con su deber de manera adecuada, tal como hacen los héroes. La dinámica clave aquí para la atribución de heroísmo fue el sacrificio incansable propio en nombre del bien común. Cuando en 2020 el Premio Princesa de Asturias de la Concordia fue otorgado a los trabajadores de la salud españoles, el jurado destacó su «heroico espíritu de sacrificio», ya que han asumido «graves riesgos y costes personales».[18]

Por lo tanto, podemos ver cómo el discurso del heroísmo cumplió una función social de mediación en las representaciones de actores colectivos surgidas en el marco de la pandemia. Esto fue basado en la idea de un virtuosismo de no claudicar ante circunstancias que fácilmente invitaban a hacerlo, lo que se apoya en la idea de un apego por parte de este colectivo a ciertos principios éticos y valores claros. Como propone Bröckling, «los malos tiempos son buenos tiempos para las historias de héroes», ya que «éstas proliferan siempre que la normalidad queda suspendida y se le exige a la gente un esfuerzo especial».[19] El caso de la pandemia por Covid-19 demuestra estas ideas en acción, que fomentaron la mediación de discursos sobre lo heroico en la narratividad que los seres humanos atribuimos a los disruptivos acontecimientos pandémicos.

A pesar de la mitificación fuertemente realista de los trabajadores de la salud a partir de su incansable trabajo en hospitales y centros médicos, muchos textos de los que circularon en pandemia se apoyaron en estrategias discursivas que recurrían al universo ficcional, y concretamente a figuras de superhéroes de DC y Marvel para dar sentido a este colectivo. Así, varias imágenes producidas en pandemia utilizaron signos que permitían relacionar a los trabajadores sanitarios con superhéroes como Superman, la Mujer Maravilla y otros, en una intertextualidad que es eficaz en transferir los sentidos y las connotaciones asociados a los segundos hacia los primeros, y en un acto de enunciación que axiologiza positivamente al trabajador sanitario.[20]

Desde la antigüedad clásica, se ha ido forjando en la sociedad occidental un imaginario social compartido y extendido sobre el héroe arquetípico, construido a partir de insumos y contenidos de la mitología, la religión, la épica y la tragedia. Concretamente, la tragedia ha resultado fundamental en la construcción de paradigmas de heroísmo, precisamente por la codificación narrativa que define al género: el personaje principal debía terminar en una situación de fracaso, ya que es ante esa constatación que el espectador podrá realizar la catarsis propuesta por Aristóteles en Poética. Figuras míticas (devenidas luego personajes de obras teatrales) como Antígona, retomadas una y otra vez por los creadores de tramas literarias a través de la historia, que actúan siguiendo lo que consideran es correcto según el deber, terminan fracasando en su intento de hacer prevalecer el bien sobre el mal, y ese fracaso es lo que define el virtuoso sufrimiento del héroe clásico.

De este modo, por tratarse de un paradigma que persiste en el tiempo, ha habido quienes se han interesado por dar cuenta del heroísmo desde perspectivas teóricas. El caso más destacado es el de Joseph Campbell, quien en El héroe de las mil caras (libro publicado en 1949), a partir de un trabajo comparativo con materiales de distinta naturaleza (mitos, cuentos populares, historias religiosas, etc.) y utilizando una perspectiva psicoanalítica, intentó dar cuenta de las «verdades básicas» constantes que aparecen en ellos.[21] Según el autor, el «monomito» es la historia que encontramos de forma variable en múltiples relatos y que, sin embargo, es «maravillosamente constante».[22] El monomito se caracteriza por un rol fundamental de los ritos de iniciación en la aventura mitológica. Según sus palabras, «el héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva».[23]

De este modo, el heroísmo implica un proceso de formación, que es lo que iría forjando el carácter del personaje principal al que denominamos «héroe», precisamente porque en su camino de formación va adquiriendo competencias y destrezas que, por las connotaciones culturales que se le asocian, son valoradas positivamente y reconocidas como basadas en los principios del bien y del deber, ambos considerados universales y, por lo tanto, reconocibles como transversales a todas las culturas.

Campbell fue un innovador en el trabajo comparativo con historias en la búsqueda de identificar los elementos comunes a ellas, y con especial atención al rol del héroe. Sin embargo, no fue ni el primero ni el único en trabajar estos aspectos de las narraciones que encontramos como miembros de una semiosfera. Otro autor fundamental fue el folclorista Vladimir Propp, cuyos trabajos con cuentos maravillosos de Rusia fue clave para dar cuenta de algunos de los temas de interés de Campbell. En su trabajo con decenas de cuentos maravillosos rusos, presentado en Morfología del cuento (y cuya primera edición es de 1928), Propp identificó un conjunto de funciones y esferas de acción de los cuentos, que aparecen como constantes en las tramas narrativas subyacentes a cada historia particular estudiada por el folclorista. Volveré sobre Propp más adelante, como punto de partida para la reelaboración greimasiana del modelo actancial utilizada para problematizar la figura del héroe y, específicamente, la del antihéroe.

A partir de trabajos como los realizados por autores como Campbell y Propp, la figura del héroe parece haber quedado asociada a la del protagonista de la historia, porque normalmente suele ser el personaje principal de una historia quien desarrolla el «camino heroico» para resolver situaciones problemáticas, haciendo el bien y apoyándose en la virtud. Algo así como que las historias que vale la pena contar son aquellas que versan sobre comportamientos heroicos, que son axiologizados positivamente y, por lo tanto, merecen ser rescatadas e incorporadas en el acervo de la semiosfera (y, con ella, de la memoria colectiva), sea como mitos, cuentos populares, historias fantásticas, etc.

Esta codificación y estabilización de lo heroico se encuentra también en la lengua cotidiana, por lo que trabajar con los significados lexicalizados en diccionarios puede ser de ayuda. Si se consulta la entrada «héroe, ína» en el diccionario de la Real Academia Española, encontramos el siguiente conjunto de acepciones:

1. m. y f. Persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble.

2. m. y f. Persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes.

Sin.: campeón, paladín, valiente, ídolo, adalid, famoso.

3. m. y f. En un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera valerosa y arriesgada.

4. m. y f. Protagonista de una obra de ficción.

Sin.: protagonista, galán, estrella.

Ant.: villano.

5. m. y f. Persona a la que alguien convierte en objeto de su especial admiración.

6. m. En la mitología antigua, hombre nacido de un dios o una diosa y de un ser humano, por lo cual era considerado más que hombre y menos que dios; p. ej., Hércules, Aquiles, Eneas, etc.

Sin.: semidiós, superhombre, titán.[24]

Como se puede apreciar al leer estas acepciones, la lengua cotidiana parece haber codificado algunos de los sentidos básicos asociados al heroísmo desde la matriz clásica-moderna, especialmente en las primeras tres acepciones, como el hecho de realizar «una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble», el hecho de lograr «hazañas» o poseer «virtudes», el actuar de «manera valerosa y arriesgada». Además, las primeras dos acepciones dicen del héroe que es una persona, dejando de lado otro tipo de actores, normalmente de mundos ficcionales (animales, criaturas fantásticas, etc.) que también podrían expresar el paradigma de lo heroico en sentido clásico.

De este modo, la figura del héroe se vuelve un vehículo de sentido para expresar valores culturales específicos, como el honor, el deber y el sacrificio, todos ellos orientados hacia lo virtuoso y lo noble, o al menos, lo que se considera virtuoso y noble en una sociedad dada. De hecho, creo plausible argumentar que los héroes que cualquier individuo a lo largo y ancho del mundo pueda identificar como tales respondan a este paradigma clásico-moderno, sedimentado en la cultura como la definición del héroe en cuanto que unidad cultural con sentido.[25]

Sin embargo, el problema de interés al que intentamos contribuir en este trabajo comienza a esbozarse en las acepciones 4 y 5. En ellas, el heroísmo ya no se define a partir de la virtud o el temple, sino del rol que se ocupa en la trama de una obra de ficción (el rol de protagonista, sinónimo también de «galán» y «estrella», según el diccionario) y de la aprobación exterior, es decir, de un otro que juzga apoyándose en una axiología específica. ¿No puede suceder lo mismo con figuras que no reflejen en absoluto los valores asociados a lo heroico según la matriz clásico-moderna? ¿Pueden personajes que no sean héroes en el sentido de las primeras tres acepciones recogidas por el diccionario de la RAE ser héroes en el sentido de la cuarta y la quinta acepción? La respuesta es evidentemente afirmativa, y esta coexistencia de sentidos distintos reunidos en un mismo término da lugar a problemas semánticos, que es necesario aclarar. Porque un protagonista puede no ser heroico según esta matriz, sino todo lo contrario, como en el caso del antihéroe.

En su análisis sobre el rough hero, Bernardelli y Grillo[26] proponen que el sustantivo antihéroe funciona como una definición genérica para referir a «protagonistas sucios, impuros en cierto sentido, con defectos morales o de carácter significativos y relevantes». Por su parte, Freire Sánchez y Vidal Mestre definen al antihéroe como un personaje

con propósitos propios, cuyo leitmotiv es la venganza o la búsqueda de su identidad, y que se caracteriza por la contradicción, la soledad, el conflicto interior y una conducta desinhibida y escéptica. En su arco de redención alineará sus propósitos con el bien común y, gracias a su fortaleza y resiliencia, logrará sus objetivos sin importar los medios, y al margen de la ley establecida.[27]

Si buscamos la entrada antihéroe en el diccionario de la RAE, encontramos una única acepción, consistente en el siguiente enunciado:

1. m. Personaje destacado o protagonista de una obra de ficción cuyas características y comportamientos no corresponden a los del héroe tradicional Personaje destacado o protagonista de una obra de ficción cuyas.[28]

Como se puede apreciar, el diccionario

codifica muchas menos acepciones al término de nuestro interés, además de

definirlo a partir de una relación evidente —de distanciamiento— con el héroe.

Por un lado, según el diccionario, héroe y antihéroe comparten el hecho de ser «destacados»

o «protagonistas», aunque en el caso del antihéroe se limita dicho rol a obras

de ficción. En el caso de la definición de héroe, las primeras dos acepciones referían a

personas, no a personajes. En este sentido, parecería ser que el antihéroe

fuera, al menos en la estabilización léxica recogida en el diccionario, un

fenómeno de la ficción, pero no del mundo no ficcional, como sí puede serlo el

héroe.

Por otro lado, la definición de antihéroe presentada en el diccionario es negativa y relacional. Lo primero porque se construye a partir de lo que no es; lo segundo, porque se apoya en un distanciamiento en lo que hace a sus «características y comportamientos» de los atributos del héroe, al que, además, la acepción del diccionario califica de «tradicional». Vuelvo sobre esta definición luego de presentar algunos insumos e instrumentos de la semiótica discursiva que pueden ayudar a esclarecer la confusión semántica identificada más arriba.

En su estudio, Bernardelli y Grillo, apoyándose en el trabajo de Anna Eaton, conciben al antihéroe como «un protagonista fundamentalmente bueno que manifiesta en la superficie fragilidades, negatividades, pero siempre superables y en todo caso contrarrestadas a los ojos del espectador de la narración por la positividad sustantiva del personaje».[29] A partir de esta definición, que considera que el antihéroe es «fundamentalmente bueno», proponen su abordaje del rough hero, el «héroe duro», que, a diferencia del antihéroe, sería «un villano en sustancia y así se mantiene, sin ningún tipo de redención moral, aunque en la superficie se le atribuyan características positivas, menores y sin sustancia, que atenúan el impacto negativo del personaje para el espectador de la narración».[30] Se observa cómo comienza a aparecer la idea de que apartarse del heroísmo clásico-moderno puede ser un proceso en distintas direcciones.

En la literatura moderna, surge la figura del antihéroe:[31] un tipo de protagonista cuya creación ficcional ya no parece estar moldeada por la matriz clásico-moderna del heroísmo, sino que se caracteriza por un proceso de construcción actorial apoyado en otros rasgos, normalmente con trazos menos virtuosos y, así, menos idealistas y más realistas, acorde a la experiencia humana tal como se la vive en las sociedades capitalistas e industrializadas. Si regresamos al personaje de Ricardo III, encontramos un personaje motivado por la conquista del poder a toda costa y que elabora todo tipo de estrategias, incluso conspiraciones que involucran asesinatos, para lograrlo. ¿Qué hay de heroico en el accionar de este personaje? O mejor, ¿qué hay de heroico en este personaje desde el sentido clásico-moderno del término? Nada.

A partir de los personajes motivados por sus propios intereses, viciosos y con sombras, que ya no priorizan ni el deber, ni la virtud ni el bien común, la ficción contemporánea retoma esta figura menos estándar, que sigue siendo heroica en el sentido de que se trata de protagonistas de historias, pero ya no moldeadas por el paradigma clásico-moderno del héroe, y la destaca. Esto puede deberse, como sugerimos antes, al cambio de Zeitgeist que fue la modernidad, con su núcleo quizá demasiado idealista y normativo, y el comienzo de uno nuevo, caracterizado por una crisis y un cuestionamiento de los valores modernos, el surgimiento de la ironía y, sobre todo, una ambigüedad moral ante la caída de la ética kantiana del deber apoyada en la razón y el universalismo.[32]

De esta forma, el antihéroe aparece como un personaje ficcional, pero también como una figura sociocultural, que desestabiliza las narrativas clásicas, sin romper con su estructura estándar, pero sí ocupando roles actanciales que antes estaban reservados para quienes cumplieran con las expectativas del paradigma heroico clásico-moderno.

Además, a medida que emergen protagonismos menos heroicos en el sentido tradicional, surge el debate sobre si lo antiheroico es la única forma de negar lo heroico y, así, de darle sentido a los nuevos protagonismos. Si bien Freire y Vidal Mestre[33] mantienen la categoría del antihéroe, Bernardelli y Grillo[34] trabajan en torno a la figura del rough hero, Bröckling[35] habla de héroes postheroicos y Nora Weinelt[36] introduce la categoría de no-héroe (Nichtheld). Propuestas de este tipo están orientadas a dar cuenta del agotamiento del paradigma heroico tradicional, así como a explicar las nuevas formas de admiración y reconocimiento que surgen en la época contemporánea.

Para continuar con el argumento, propongo una distinción entre héroes y antihéroes ficcionales, que son aquellos productos de la imaginación de quienes crean este tipo de artefactos discursivos, y aquellos que encontramos en el funcionamiento de lo social, cuyos accionares son leídos mediante un recurso al paradigma de lo heroico y lo antiheroico. De este modo, mientras que el personaje X de la novela Y escrita por el autor Z es un héroe/antihéroe ficcional, la persona X envuelta en la trama Y del mundo real, que es un ser humano con todos sus vicios y virtudes, sería un tipo de héroe/antihéroe no ficcional, claramente en un uso extendido de estas dos categorías. Esta distinción es importante porque, desde la perspectiva semiótica sociocultural utilizada, de lo que se trata es de dar cuenta del valor de las figuras del héroe y del antihéroe en el campo social, más que en el ficcional, donde ya han sido trabajadas abundantemente.

Al pensar en figuras que se oponen al héroe por distanciarse de él, no puede dejarse de lado al villano, que desde tiempos inmemoriales ha sido una figura clave en la articulación narrativa de tramas ficcionales. Como proponen Bernardelli y Grillo, «parece que una regla fundamental para escribir un buen guión sea construir un personaje malvado que impresione al espectador, tener un antagonista memorable».[37] Esto es así, según los autores, porque «el protagonista, el héroe inmaculado e intrépido, suele ser aburrido y plano, por lo que debe ser la presencia, a veces imponente, de un antagonista complejo y misterioso la que despierte la atención, la curiosidad y la reflexión del lector o espectador».[38] Quizá el interés por las figuras no-heroicas se apoye en esta premisa que los autores asocian a los villanos de las historias ficcionales, cuyas dinámicas de sentido y significación fueron abordadas por Umberto Eco en el ensayo Construir el enemigo.[39]

3. La perspectiva

de la semiótica sociocultural

La semiótica sociocultural de matriz discursiva tiene sus fundamentos en los trabajos de autores como Ferdinand de Saussure[40] y Roland Barthes.[41] El primero, lingüista suizo, fue pionero en abordar la lengua como un sistema de signos, donde cada signo se compone de un significado y un significante y donde el valor depende no de las unidades que integran el sistema, sino de relaciones existentes entre ellas. El segundo, apoyándose en las ideas del primero, desarrolló una suerte de proto-semiótica de lo social, que proponía utilizar el modelo elaborado por Saussure para estudiar la lengua al estudio de fenómenos sociales, como la cocina y la moda, en los que la significación es central.

Las ideas de Saussure sobre la lengua fueron reelaboradas, incluso con más precisión y abriendo el camino para la semiótica como una disciplina analítica apoyada en un método, por el lingüista danés Louis Hjelmslev, quien reformuló la distinción entre significado y significante y propuso la distinción entre dos planos constitutivos de la semiosis: el del contenido y el de la expresión.[42] Según Hjelmslev, cada uno de estos planos tiene su forma, por lo que es necesario estudiarlos a ambos, para ver cómo unidades localizadas en el plano del contenido se relacionan con otras del plano de la expresión.

En el marco de la semiótica de matriz estructuralista, que es en la que se apoya la línea de pensamiento esbozada en los párrafos anteriores, uno de los grandes nombres a considerar es el de Algirdas J. Greimas. El paradigma greimasiano ha sido sumamente dominante durante los últimos cuarenta a cincuenta años, dando lugar a todo tipo de abordajes de la semiosis en el formato y la ocurrencia que sea, desde textos tradicionales como los literarios[43] o los publicitarios, hasta fenómenos más complejos, de naturaleza antropológica, como las interacciones[44] y las prácticas.[45]

Entre las contribuciones de Greimas a la teoría y la metodología semióticas, destaca su modelo actancial. Para Greimas, el sentido se aprehende y configura de manera narrativa, a partir de modificaciones de estados de cosas que permiten ver un cambio. Esto ocurre a partir de relaciones entre actantes. Según propone Gianfranco Marrone, los actantes son «elementos sintácticos a través de los cuales se articulan y toman cuerpo las fuerzas semánticas en juego en un determinado relato».[46] Para dar cuenta del fenómeno de la narratividad a partir de actantes, Greimas retoma la propuesta de Vladimir Propp sobre los cuentos fantásticos (cuentos de hadas) de Rusia, y la reelabora, apoyándose en su modelo actancial.

Una de las dificultades del modelo de Propp era que el personaje principal de los cuentos era designado, posiblemente dada la naturaleza de este género discursivo, con el término ‘Héroe’. Esto era así porque, tradicionalmente, quien protagonizaba una historia reflejaba los trazos que caracterizaban a esta figura, ya que los cuentos populares suelen tener una función moralizante. Según Propp, junto al héroe, los relatos suelen contar con otras funciones actanciales, que normalmente toman la forma de personajes u objetos concretos: la Princesa, el Falso Héroe, el Donante (o Proveedor), el Ayudante (o Auxiliar), el Agresor (o Malvado, o Villano) y el Mandatario (o Despachador). Dado que estas denominaciones refieren a funciones narrativas, pueden tomar distintas formas, no solo en distintos relatos, sino en un mismo relato, y así, la función Princesa puede no ser una princesa identificable como tal en términos figurativos, sino cualquier otro objeto deseado por el Héroe que se deba «rescatar».

En el planteo de Propp, estos personajes se definen de manera funcional, esto es, a partir de sus esferas de acción dentro de la trama.[47] Greimas reelabora este modelo y lo universaliza más allá del género maravilloso, a partir de una reconceptualización de las funciones narrativas identificadas por Propp. Ya en Sémantique structurale, un libro publicado en 1966, dedica un capítulo al modelo actancial.[48] Años más tarde, abre su libro Du sens II identificando las modificaciones realizadas al modelo de Propp y su utilidad para la semiótica narrativa. Allí, el autor escribe que el punto de partida de su trabajo fue «el esfuerzo consistente en dar a una sucesión canónica de eventos una formulación más rigurosa, que le daría el estatus de esquema narrativo».[49] Según Greimas, el esquema narrativo se articula en torno a una confrontación polémico-contractual, por lo que esta es una estructura de base organizadora del sentido.

Un primer gran cambio que realiza Greimas al modelo de Propp es sustituir el término «Héroe» por el de «Sujeto». Este es un cambio importante porque desasocia dos de los trazos del concepto léxico de héroe que vimos en la definición diccionarial: el carácter protagónico y la matriz heroica. De esta forma, al romper la ligación de un rol protagónico con la figura del héroe, un relato puede ser protagonizado por un individuo que no tiene nada de heroico, pero que sin embargo desarrolla un Programa Narrativo para lograr un estado de conjunción con su Objeto de Valor.

Los conceptos de Programa Narrativo y Objeto de Valor son fundamentales en el planteo de Greimas. Según su propuesta, hay narratividad cuando un Sujeto se encuentra ante una situación de deprivación o carencia, en la que no dispone de algo que valora y que desea obtener. Ese objeto deseado era, en el modelo proppiano, la esfera funcional de la Princesa, aunque en el relato no se tratara específicamente de una princesa. Para evitar confusiones, Greimas propone hablar de Objeto de Valor, por lo que este concepto también surge de una reformulación del esquema de Propp, aunque este actante (es decir, esta función narrativa) ya estuviera presente en él. Si en los cuentos maravillosos rusos estudiados por el folclorista el Héroe aparecía normalmente como un príncipe que buscaba salvar a una Princesa, en la reelaboración de Greimas encontramos una reformulación que es más amplia en naturaleza: ahora un Sujeto, del tipo que sea, se pone en movimiento (es decir, hace cosas), activando un Programa Narrativo que da lugar a acontecimientos que permiten evidenciar los cambios de estado para lograr alcanzar aquello que quiere. Así, utilizando el esquema «Sujeto pone en marcha Programa Narrativo para lograr obtener su Objeto de Valor», queda abierto el campo para el surgimiento de narrativas de tipo antiheroico.

La semiótica sociocultural se interesa por entender el funcionamiento del sentido en la esfera social, de manera amplia y, de manear más amplia aún, la experiencia humana como una dotada de sentido. Esto implica que el campo de trabajo no se limita a los discursos ficcionales, como puede ser el interés de una semiótica literaria o audiovisual, que son semióticas específicas y acotadas. De hecho, según escribe Greimas, «la estructura actancial aparece cada vez más como susceptible de dar cuenta de la organización del imaginario humano, proyección de universos tanto colectivos como individuales».[50] Por eso el modelo actancial puede ser utilizado para abordar el funcionamiento de lo social, más allá de las narraciones específicas que se creen en el discurso ficcional.

En el caso de los trabajadores sanitarios durante la pandemia por Covid-19, el Sujeto humano se ve amenazado por un Oponente viral, y debe luchar contra él, desarrollando un Programa Narrativo para alcanzar su Objeto de Valor, que es la restitución del orden y del funcionamiento cotidiano «normal». En ese Programa, el Sujeto cuenta con la ayuda del Ayudante, que son los trabajadores sanitarios, quienes por su apoyo funcional en la trama narrativa fueron glorificados como héroes. Por lo tanto, si bien hubo cierta ficcionalización de un funcionamiento social, la figura del héroe intervino en cómo la sociedad le dio sentido a un fenómeno real, no ficcional.

Como otro ejemplo, en el marco de la trama narrativa asociada a una elección nacional, los candidatos pueden ser interpretados socialmente como relacionados en un esquema polémico, en el que compiten por alcanzar un mismo Objeto de Valor y desarrollan Programas Narrativos específicos para lograr el estado de conjunción con él. De este modo, cada candidato que participa en la elección oficia de Sujeto y desarrolla un Programa Narrativo para obtener su Objeto de Valor, para lo que tendrá que confrontar con un Oponente, en beneficio de un Destinatario y por mandato de un Destinador. Dependiendo de la axiología subyacente a quien atribuye sentido a la trama narrativa de la elección nacional, un candidato dado puede ser un héroe, u ocupar una posición no-heroica, como la del villano o la del antihéroe.

Otro aporte fundamental de Greimas a la teoría semiótica es el instrumento del cuadrado semiótico, utilizado para mapear y relacionar los universos semánticos de un relato. Según propone Maria Pia Pozzato, «el análisis del significado de un texto debe ser concebido como una construcción progresiva de componentes que se deben individuar, distinguir y componer de forma de dar cuenta de la estructura semántica general».[51] Así, al encontrar un relato (sea ficcional o no) en el que un Sujeto implementa un Programa Narrativo específico para obtener un estado de conjunción con el Objeto de Valor, puede utilizarse el cuadrado para identificar los valores subyacentes a la articulación semántica.

4.

Semiótica del antihéroe contemporáneo

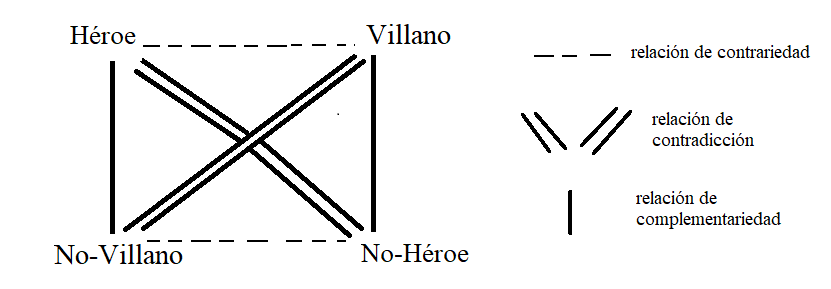

La Figura 1 elabora un cuadrado semiótico a partir del par Héroe–Villano, que podemos postular como el que subyace a una historia en la que el segundo interfiere en el bienestar del primero, como ocurrió en el caso de la pandemia por Covid-19. Se trata de un esquema adversativo muy difundido culturalmente, que da forma a historias en distintos ámbitos, desde cuentos fantásticos hasta narrativas de la vida cotidiana, incluyendo episodios históricos, el discurso político y encuentros deportivos.

Figura

1. Cuadrado semiótico mapeando y relacionando las categorías

de Héroe y Villano. Fuente: elaboración propia.

Figura

1. Cuadrado semiótico mapeando y relacionando las categorías

de Héroe y Villano. Fuente: elaboración propia.

El cuadrado se organiza ubicando los conceptos de base que identificamos en un discurso en la parte superior, como contrarios. Así, el Héroe y el Villano se oponen no solo en la acción polémica de una narrativa, sino como categorías semánticas. Sin embargo, no son términos contradictorios. Además, en una narrativa concreta, pueden ocurrir operaciones para jugar con los desplazamientos de un polo al otro. Por ejemplo, podemos ver movimientos narrativos en los que el personaje que ocupa el rol del Héroe (utilizando la terminología de Propp) parece distanciarse de ese rol, generando tensión y jugando con los horizontes de expectativas de la audiencia.

Situaciones de este tipo son aquellas en las que el personaje heroico parece hacer el mal (dañar o poner en riesgo a inocentes, traicionar a los buenos, ser cruel, aplicar la tortura, etc.) descolocando a la audiencia, quien luego descubrirá que en realidad se trató o de una confusión interpretativa (ciertamente buscada por la trama) o de una maniobra distractiva, por ejemplo para engañar a un enemigo, para lograr la prevalencia del bien, la virtud, el deber y el bien común, todos valores asociados a la figura del héroe clásico-moderno. Dos ejemplos concretos del mundo ficcional ilustran este mecanismo. El primero es de la película The Dark Knight, de Christopher Nolan, en la que Batman, el héroe de la trama, se deja culpar por los crímenes de su antagonista Harvey Dent, dejando que la opinión pública lo considere un villano para preservar la esperanza y la fe de los ciudadanos de Gotham en la justicia. Otro ejemplo interesante es la figura del profesor Severus Snape, de la saga Harry Potter, quien sobre el final de la saga mata a Albus Dumbledore aparentemente por maldad, pero en realidad lo hace siguiendo un acuerdo que tenía con el asesinado para proteger al héroe de la saga, que es Harry.

Sin embargo, ese alejamiento de lo «evidentemente heroico» puede ser en varias direcciones, y no únicamente en dirección hacia el polo del villano, como en los casos mencionados en el párrafo anterior. Una dirección puede ser hacia el polo de lo no-heroico (polo inferior derecho del cuadrado semiótico), lo que implicaría que el personaje se distancia de las características que definen a lo heroico, pero sin adoptar trazos diferenciales que dan identidad al polo del villano. Por ejemplo, el personaje puede retirarse de la acción narrativa, dudar, no creerse apto para continuar o decidir abandonar su Programa Narrativo. En un movimiento de este tipo, el héroe ciertamente deja de ser héroe (aunque sea temporariamente) y, siguiendo la dinámica presentada en el cuadrado semiótico de la Figura 1, se posiciona más cerca de la negación del heroísmo. Sin embargo, no hay una inversión en la axiología subyacente a su acción, que sería lo que abriría la posibilidad de una lectura como abandonando el rol de héroe para ocupar el de villano, gracias a un pasaje del campo del bien al del mal. No por dejar de ser héroe se es necesariamente villano: lo que se es es no-héroe, incluso de manera gradual.

En ficción, hay numerosos ejemplos de

este tipo de movimiento. Al final de la novela 1984, de George Orwell, el personaje principal Winston abandona su

lucha, no por identificarse con el polo del mal, sino porque ha sido derrotado

por el sistema al que intenta desafiar. En El

Señor de los Anillos, de J. R. R.

Tolkien, hacia el final de la saga Frodo Bolsón parece vacilar, y casi que no

puede destruir el Anillo Único, mostrando la fragilidad del héroe, sin por eso

acercarse al polo del villano. En la película Star

Wars: Los últimos Jedi,

el héroe tradicional de la saga, Luke Skywalker, si

bien no se posiciona del lado oscuro de la Fuerza, cuando es encontrado por la

protagonista de este episodio parece haber desistido por completo de su misión

como Jedi, derrotado y alejado de su heroísmo. Todos

estos movimientos narrativos distancian al personaje del polo del heroísmo,

pero en dirección al del no-heroísmo y no del del villano. Los héroes dejan de

ser héroes, pero no son malos.

En el caso de la pandemia, podemos pensar en momentos de agotamiento o reclamo político en los que miembros del colectivo de los trabajadores sanitarios parecerían estar al borde del colapso o saturados por las condiciones extremas de trabajo, y decidieron confrontar con el poder político para reclamar apoyo institucional. Nada de este accionar haría interpretar un alejamiento del polo de lo heroico como sinónimo de un acercamiento al polo de lo villano (rol ocupado, en la trama narrativa asociada a la pandemia, por el coronavirus). Sin embargo, sí se evidencia un alejamiento del «heroísmo evidente», caracterizado por el trabajo incondicional en situaciones adversas, dándolo todo por el bien común, siguiendo el deber y motivados por la virtud.

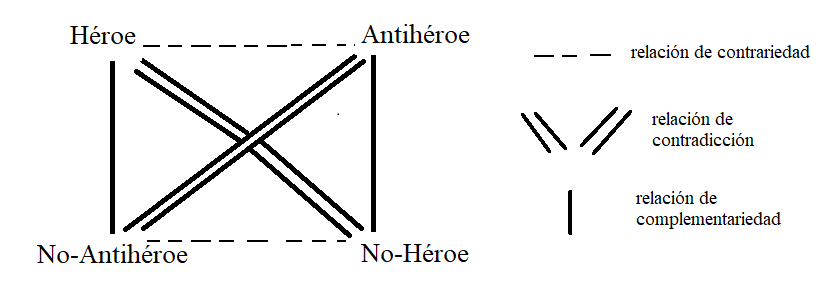

Como podemos ver, lo no-heroico no necesariamente tiene una forma definida y codificada, sino que puede tomar distintas formas según en qué dirección del cuadrado se mueva. Si elaboramos un segundo cuadrado semiótico relacionando los semas Héroe y Antihéroe, como se ve en la Figura 2, veremos otras dinámicas de sentido en funcionamiento.

Figura 2.

Cuadrado semiótico mapeando y relacionando las categorías de Héroe y Antihéroe.

Fuente: elaboración propia.

Una vez más, el cuadrado se organiza ubicando los conceptos de base que identificamos en un discurso en la parte superior, como contrarios. Así, y como vimos en la definición del DRAE, el concepto de antihéroe se define a partir de una negación de los atributos asociados al concepto de héroe, por lo que son conceptos esencialmente interdefinidos e interdependientes. Sin embargo, como se ve en este segundo cuadrado semiótico, los valores de antihéroe y de no-héroe no coinciden lógicamente. Un movimiento desde el polo del héroe (superior izquierdo) hacia el no-heroísmo (inferior derecho) implicaría abandonar algunos atributos que definen la identidad heroica, a partir de una relación lógica de contradicción: no se puede ser A y no-A al mismo tiempo.

Por su parte, un movimiento hacia el polo del antiheroísmo (superior derecho) sería similar, dado que implica distanciarse de los rasgos que caracterizan al heroísmo tradicional, tal como señala el diccionario de la RAE. Sin embargo, aquí el distanciamiento de esas características parecería ser un fenómeno más codificado, y ya no lógico. Por ejemplo, a través de elementos que son contrarios al heroísmo, pero no contradictorios con él.

A modo de ejemplo, retomemos los casos de héroes ficcionales mencionados antes que dejan de luchar por sentirse incapaces de lograr sus cometidos (acercamiento al vértice del no-heroísmo). Esta sería una situación diferente de la de un héroe que no solo deja de luchar, sino que además se vuelve errático, calculador e irónico, todos valores posmodernos que parecerían definir la identidad antiheroica. Según proponen Freire y Vidal Mestre, el antihéroe se caracteriza por «mostrar un constante conflicto interno, sus imperfecciones humanas y una conducta contradictoria», a lo que agregan que «no oculta su identidad, sus vicios o su sexualidad» y que «su estética y simbolismos son complejos y mayormente caracterizados por la oscuridad y sus tramas no resueltas».[52] A pesar de que algunas de estas características puedan ser convencionalmente utilizadas para expresar el polo del villano, también pueden expresar el polo del antihéroe, lo que da cuenta de la complejidad de esta categoría como unidad de sentido culturalmente segmentada, distinta de la del héroe, pero también de la del villano. Allí su riqueza.

5. Conclusiones

Los conceptos de héroe y antihéroe pueden ser relacionados a partir de un cuadrado semiótico, en una relación en la que entran en juego otros conceptos, como no-héroe, poshéroe y rough hero. Todos estos semas pueden ser postulados como subyacentes a la caracterización y el accionar de personajes tanto ficcionales como no ficcionales. Esta dualidad es fundamental, porque desde la semiótica de matriz discursiva podemos abordar los constructos ficcionales (como la figura del héroe) como modelos para la atribución de sentido a la realidad social y a los fenómenos que se viven dentro de una semiosfera dada.

Parecería ser que la clave de lectura estuviera en el carácter moral de los personajes, a través de sus características y acciones. Porque, en un relato, un Sujeto puede ser heroico, antiheroico e incluso no-heroico, y un Oponente puede ser perfectamente heroico en su accionar, aunque no ocupe el rol de Sujeto en dicha trama narrativa. Lo que parecería estar en juego es un sistema de valores asumido en el lector modelo, que será quien logre juzgar el heroísmo y sus negaciones. Así, el concepto de antihéroe parecería posicionarse en un espacio de tensión entre los polos del héroe y el villano, por lo que tendría, según proponen Freire Sánchez y Vidal Mestre, algunos elementos en común con ambos polos: «con el héroe tradicional […] la fortaleza y su capacidad de resiliencia, mientras que con el villano […] la brutalidad y los métodos para conseguir sus objetivos».[53]

Para ilustrar estas tensiones, resulta útil el ejemplo del Coyote y el Correcaminos, presentado Bernardelli y Grillo. Según los autores:

El Coyote es antiheroico porque de hecho sería un villano que busca espasmódicamente la captura y destrucción del Correcaminos, pero se ve frustrado por el inevitable fracaso de sus complejos proyectos (por eso se trata de un villano inepto); por otro lado, lo que sería la contraparte buena y positiva, la víctima perseguida representada por el Correcaminos […], también es antiheroico dado que pérfidamente hace caer siempre al supuesto ‘malo’ Coyote en sus trampas.[54]

El Correcaminos, que en la trama de la serie se presenta como la víctima (es decir, un personaje bueno que es perseguido por uno malo), presenta rasgos antiheroicos, porque utiliza medios de dudoso valor moral (trampas y engaños) para protegerse. Por lo tanto, podemos concluir que heroísmo y antiheroísmo no se relacionan con roles actanciales, sino que son investiduras axiológicas que se hacen a personajes de una trama, sea esta ficcional o no. De este modo, esta investidura axiológica refleja los valores posmodernos, alejados del deber ser, la virtud, el bien colectivo y, en términos generales, el bien como concepto, y están motivadas, en muchos casos, por lo que Charles Taylor denomina «primacía de la razón instrumental»,[55] una forma de actuar basada en el cálculo de la mayor eficiencia de la relación costo-beneficio, o incluso, por otras características típicas de nuestra época, como el desgano, la pereza, la comodidad, la conveniencia propia o el goce sensible. Así, personajes antiheroicos se vuelven atractivos, porque dejan de ser arquetipos ideales, como lo era Superman, y pasan a ser sujetos de tinte más realistas, atravesados por el conflicto y la duda, que desean y fracasan, que se plantean cuestionamientos respecto al orden establecido, que se tientan con vicios y placeres mundanos, o incluso que pervierten sus misiones.

En este sentido, como propone Bröckling, «las historias de héroes subsisten, porque responden a intereses y afectos duraderos; cambian, porque cambian también los intereses y los afectos».[56] Así, la figura del antihéroe parecería funcionar como constructo discursivo central para leer las tensiones de la sociedad actual, con sus cuestionamientos a los modelos heredados de épocas anteriores y tomados como marcos de referencia. Al estudiar este constructo, se ve cómo el modelo actancial propuesto por la semiótica estructuralista resulta útil para comprender estas figuras. Por eso, puede sostenerse que la figura del antihéroe, sumamente popular en nuestro tiempo, no niega la estructura heroica, sino que la revela en sus dificultades ante el cambio de Zeitgeist, lo que demuestra cómo la discursividad social cristaliza en textos que nos permiten acceder a ella, como proponía Verón[57] en su enfoque sociosemiótico. Por eso, creo que tiene sentido hablar de un cambio de paradigma de lo heroico: ante el agotamiento del modelo clásico-moderno, surgen formas discursivas de distanciamiento, que se mueven en distintas direcciones y se basan en oposiciones diferentes, como intenté sostener en este trabajo, que luego encontramos en los textos que circulan en la semiosfera.

Referencias

bibliográficas:

Angenot, Marc. El discurso social. Buenos Aires: Siglo XXI, 2010.

Barthes, Roland. Élements de sémiologie. París: Seuil,

1965.

Barthes, Roland. Le systéme de la mode. París: Seuil, 1967.

Bernardelli, Andrea y Eduardo Grillo. «Introduzione. Semio-etica del rough

hero. Quando i protagonisti sono cattivi». E|C, nº 20 (2017): 1-9.

Braga, Paolo; Giulia

Cavazza y Armando Fumagalli. The dark

side. Bad guys, antagonisti e antieroi del cinema e della serialità

contemporanei. Roma:

Dino Audino, 2016.

Bröckling,

Ulrich. Héroes postheroicos. Madrid: Alianza,

2021.

Campbell, Joseph. El héroe de las mil caras. México: Fondo de Cultura Económica, 2008.

Díaz, Esther. Posmodernidad. Buenos Aires: Biblos, 2005.

Eco, Umberto. Apocalípticos e integrados. Barcelona: Lumen, 2001.

Eco, Umberto. Construir al enemigo. Barcelona: Lumen, 2011.

Floch, Jean-Marie. Les formes de l’empreinte. Périgueux:

Fanlac, 1986.

Floch,

Jean-Marie. Sémiotique, marketing et communication. París: Presses Universitaires

de France, 1990.

Fontanille,

Jacques. Sémiotique et littérature. París: Presses

Universitaires de France, 1991.

Freire, Alfonso

y Montserrat Vidal-Mestre. «El concepto de antihéroe

o antiheroína en las narrativas audiovisuales transmedia».

Cuadernos.info, nº 52 (2022): 246-265. https://doi.org/10.7764/cdi.52.34771.

García,

Alberto. «Moral Emotions, Antiheroes and the Limits of Allegiance». En Emotions in Contemporary TV Series, editado por Alberto N. García. Londres: Palgrave Macmillan,

2016.

Greimas, Algirdas

J. Du sens II. París: Du Seuil, 1983.

Greimas, Algirdas J. Sémantique structurale. París: Presses

Universitaires de France, 1986.

Greimas, Algirdas J. y Joseph Courtés. Sémiotique. Dictionnaire Raisonnée

de Théorie du Langage. París: Hachette,

1979.

Hjelmslev,

Louis. Prolegomena for a theory of language. Madison: Wisconsin

University Press, 1964.

Landowski, Éric. Les interactions risquées. Limoges: PULIM, 2005.

Lipovetsky, Gilles. La era del vacío. Barcelona: Anagrama, 1983.

Lorusso, Anna

María. Cultural Semiotics. Cham: Springer, 2015.

Lotman, Juri. La semiosfera, I. Madrid: Cátedra, 1996.

Lyon, David. Posmodernidad. Madrid: Alianza, 1999.

Lyotard, Jean François. La condición

posmoderna. Madrid:

Cátedra, 1983.

Makolkin,

Anna. Name, Hero, Icon. Semiotics of

Nationalism through Heroic Biography.

Berlin: De Gruyter, 1992.

Marrone, Gianranco.

Introduzione alla semiotica del testo.

Bari/Roma: Laterza, 2011.

Moreno, Sebastián. «Healthcare workers Vs. Coronavirus: A semiotic study of the Hero-Villain narrative articulation of the Covid-19 pandemic». Punctum 8, nº 2 (2022): 33-60. http://dx.doi.org/10.18680/hss.2022.0015.

Moreno,

Sebastián. «Abordar las semiosferas a partir de

listas de canciones: semiótica de las playlists». Dixit 38 (2024): e4050. https://doi.org/10.22235/d.v38.4050.

Moreno,

Sebastián. The Semiotics of the Covid-19

Pandemic. Londres: Bloomsbury, 2024.

Neimneh, Shadi. «The Anti-Hero in Modernist Fiction: From Irony to

Cultural Renewal». Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal 46, nº 4 (2013): 75-90.

Pozzato, Maria Pia. Capire la semiotica. Roma: Carocci, 2013.

Propp, Vladimir. Morfología del cuento. Madrid: Fundamentos, 1967.

Saussure, Ferdinand de. Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada, 1964.

Taylor, Charles. La ética de la autenticidad. Barcelona: Paidós,

1991.

Vaage,

Margrethe Bruun. The Antihero in American

Television. Londres: Routledge, 2016.

Verón,

Eliseo. La semiosis social. Barcelona: Gedisa, 1988.

Weinelt, Nora. «Zum dialektischen

Verhältnis der Begriffe “Held”

und “Antiheld”». Freiburg 3, n°1 (2015): 15-22. https://doi.org/10.6094/helden.heroes.heros/2015/01/03.

Contribución de los autores

(Taxonomía CRediT): el único autor fue responsable de la: 1. Conceptualización, 2. Curación de datos, 3. Análisis formal, 5.

Investigación, 6. Metodología, 10.

Supervisión, 12. Visualización,

13. Redacción - borrador original, 14. Redacción - revisión y edición.

Disponibilidad de datos: El conjunto de

datos que apoya los resultados de este estudio no se encuentra disponible.

Editor responsable José Antonio Saravia: jsaravia@correo.um.edu.uy