Humanidades: revista de la Universidad de Montevideo, nº 18, (2025): e1811. https://doi.org/10.25185/18.11 Este es un

artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de una licencia de uso

y distribución Creative Commons Attribution (CC BY 4.0.) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

https://doi.org/10.25185/18.11

Estudios

Un antihéroe para la historia: Karl Marx y la mitificación de Abraham

Lincoln[1]

An antihero for history: Karl Marx and the

mythification of Abraham Lincoln

Um anti-herói para a história: Karl Marx e a mitificação de Abraham Lincoln

Gabriel De-Pablo

Universidad de Navarra, España

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-9127-0107

Recibido: 23/5/2025 - Aceptado: 23/7/2025

Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este

artigo

De-Pablo, Gabriel. “Un antihéroe para la historia: Karl Marx y la

mitificación de Abraham Lincoln”. Humanidades: revista de la Universidad de

Montevideo, nº 18, (2025): e1811. https://doi.org/10.25185/18.11

Resumen: En este artículo se analiza el proceso de mitificación de una figura histórica en una época intensamente documentada, gracias a la existencia de los medios de comunicación social. Se examina el caso de Abraham Lincoln a través de los artículos de Karl Marx como periodista, testigo directo de su presidencia y de su actitud indecisa frente a la esclavitud durante la guerra civil estadounidense. Marx pasa de la indiferencia a la recriminación, y de ahí a una admiración crítica que culmina en la consideración de Lincoln como un antihéroe, pues es un héroe que no lo parece. El asesinato de Lincoln lo eleva definitivamente al rango de mito fundacional, y Marx, sumándose a la estela de la opinión pública mundial, participa también en esa construcción simbólica.

Palabras clave: Abraham Lincoln; Karl Marx; mitificación; antihéroe; héroe; opinión pública.

Abstract:

This article

analyzes the process of mythification of a historical figure in a highly

documented era, enabled by the presence of mass media. It examines the case of

Abraham Lincoln through the writings of Karl Marx as a journalist, a direct

observer of Lincoln’s presidency and his hesitant stance on slavery during the

American Civil War. Marx moves from indifference to reproach, eventually

arriving at a form of critical admiration that frames Lincoln as an antihero—a

hero who does not appear to be one. Lincoln’s assassination ultimately elevates

him to the status of a foundational myth, and Marx, aligning himself with the

currents of global public opinion, also contributes to this symbolic

construction.

Keywords:

Abraham Lincoln;

Karl Marx; mythification; antihero; hero; public opinion.

Resumo: Este artigo analisa o processo de mitificação de uma figura histórica em uma época intensamente documentada, graças à existência dos meios de comunicação social. Examina-se o caso de Abraham Lincoln por meio dos artigos do jornalista Karl Marx, testemunha direta de sua presidência e de sua postura hesitante diante da escravidão durante a Guerra Civil norte-americana. Marx transita da indiferença à recriminação, e desta à admiração crítica, que culmina na consideração de Lincoln como um anti-herói — um herói que não aparenta sê-lo. O assassinato de Lincoln eleva-o definitivamente à condição de mito fundacional, e Marx, acompanhando a esteira da opinião pública mundial, também participa dessa construção simbólica.

Palavras-chave: Abraham Lincoln; Karl Marx; mitificação; anti-herói; herói; opinião pública.

Introducción

Un personaje histórico mitificado como Abraham Lincoln no surge inmediatamente como un mito o un héroe, sino que se va convirtiendo en tal de resultas de un proceso cultural, colectivo y complejo «de construcción de significado»,[2] en algún punto racional, pero imprevisible, que se desarrolla en el ámbito de la opinión pública. Este proceso es impulsado tanto por sus contemporáneos como por las generaciones posteriores que reinterpretan y reconstruyen la leyenda del personaje. La creación de un mito no depende solamente de quienes admiran y ensalzan a esa figura histórica, sino también de quienes la critican y difaman, pues la desmitificación es una mitificación invertida, que, en vez de desactivar un mito, frecuentemente lo fortalece aún más.[3] Debido precisamente al carácter en general ahistórico de los mitos, una cuestión escasamente tratada es cómo experimentan este paulatino ascenso a mito los coetáneos de una figura histórica. Para ayudar a esclarecer con un ejemplo concreto cómo puede ser ese proceso de mitificación vivido en directo por otro personaje histórico contemporáneo, en este artículo se examina cómo Karl Marx (1818-1883) observó desde su tribuna de periodista al decimosexto presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln (1809-1865), y cómo su percepción evolucionó desde la crítica furibunda hasta la admiración, convirtiéndolo en un antihéroe y contribuyendo así a su mitificación. Para ello, se analizan algunas cartas personales de Marx, la correspondencia entre la Asociación Internacional de Trabajadores y los presidentes de los Estados Unidos de América y, sobre todo, los artículos de prensa que Marx publicó entre 1861 y 1865 en periódicos como el norteamericano New York Tribune y el austriaco Die Presse, que tratan sobre la guerra civil norteamericana, Lincoln y la abolición de la esclavitud.

En resumen, en este artículo se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, se describe y analiza cómo contribuyó Marx a la mitificación de Lincoln desde su tribuna periodística, cuestión innovadora que aún no se ha tratado en la literatura académica; por otro lado, a partir de este caso concreto, se pretende hacer una aproximación, en grado de tentativa, al proceso de mitificación de un personaje histórico, vivido por sus contemporáneos en el ámbito de la comunicación pública.

La originalidad metodológica de este artículo reside, entre otras cuestiones, en poner las opiniones periodísticas de Karl Marx sobre Abraham Lincoln en relación cronológica con los acontecimientos del momento para poder visualizar y analizar cómo Marx va cambiando sus opiniones con respecto a Lincoln al hilo de las decisiones y acciones del Presidente. Este tipo de enfoque sólo es posible si se considera a Karl Marx no como un teórico, sino esencialmente como un periodista, un comunicador cuyo conocimiento del mundo viene dado por la actualidad, que siempre es viva y perentoria. Por eso, la mirada de Marx, entendido como periodista, no es ni puede ser sistemática, sino contingente, dinámica, multidisciplinar, frecuentemente contradictoria y siempre con una incitación apremiante a la acción.[4]

1. El

proceso de mitificación y heroización

Estudiar con precisión histórica el surgimiento de un mito ancestral o de un personaje mítico como Ulises o Aquiles es una tarea imposible. Por eso, Blumenberg se muestra tajante al afirmar que realmente «nunca sabremos cómo ha surgido el mito y qué vivencias hay en el fondo de sus contenidos», así que propone un objetivo más viable: estudiar la «ordenación histórica de las representaciones que se han ido haciendo sobre su origen y carácter originario».[5] Este impedimento sin duda es ineludible en lo que se refiere a mitos cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuya presencia actual se asienta sobre la ausencia de escritura histórica coetánea, rellenando con una imaginación desbordada y entusiasta cada vacío de información. Sin embargo, en el caso del surgimiento de mitos políticos relativamente recientes y documentados como el de Lincoln (o el de Marx), personajes ya pertenecientes a la era de la comunicación, sí es posible en realidad estudiar de un modo bastante más preciso los acontecimientos que, sintetizando el «espíritu de la época», elevaron a estas personas reales a un nuevo Olimpo. Es decir, en el caso de los personajes históricos ultradocumentados por mecanismos de comunicación pública moderna, el surgimiento del mito y las representaciones del mito coinciden en el mismo acto comunicativo, haciendo el proceso más inteligible. Con todo, «esta alquimia fructífera que conquista la opinión pública a través de palabras e imágenes» no es replicable a voluntad, pues los procesos de mitificación en el marco de la opinión pública tienen un componente complejo e impredecible que escapa a nuestro control.[6]

El tema tiene aquí una importancia definitiva, pues la definición típica del mito de autores clásicos como Mircea Eliade remite siempre al «tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los “comienzos”»,[7] al igual que Lévi-Strauss, que asegura que «un mito se refiere siempre a acontecimientos pasados: antes de la creación del mundo, o durante las primeras edades, o en todo caso hace mucho tiempo»[8]. Losada se muestra, en cambio, menos categórico, al definir el mito como un «relato funcional, simbólico y temático de acontecimientos extraordinarios con referente trascendente sobrenatural sagrado, carentes, en principio, de testimonio histórico, y remitentes a una cosmogonía o una escatología individuales o colectivas, pero siempre absolutas»[9]. Del mismo modo, para Gutiérrez Delgado, «el mito es o bien una historia fabulada que contiene una verdad, o bien una historia fabulada que contiene una mentira». Sin embargo, esta autora sugiere específicamente que «hay indicios que demuestran que, en la creación de mentalidades, de sentimientos de nación, de integración social y de cambios culturales y políticos, actúa favorablemente el modelo mítico de creación de relatos»[10], dando así un papel crucial al mito y a los procesos de mitificación en la configuración de fenómenos actuales de opinión pública, ideología y cambio social, algo a lo que también apuntaba McLuhan[11]. Gutiérrez Delgado, desde el ámbito inmediato de la comunicación (periodismo y cine), apuesta por la plenitud y validez de esos «mitos actuales», mientras que Losada califica como «pseudomíticos» a los personajes históricos mitificados, al menos hasta que se difumine la historia verdadera que los originó.[12]

En este artículo se está tratando sobre el surgimiento de un mito visto “en directo” por los coetáneos, es decir, en la línea de Gutiérrez Delgado, se está tratando de la «contemporaneidad del mito» en el momento de su emersión. En consecuencia, es necesario añadir un componente coetáneo, histórico o, mejor dicho, periodístico, a la definición, agregándole un elemento verificable, no en términos poéticos, sino en términos informativos o factuales, es decir, no en cuanto a su verosimilitud ni a su «verdad poética» o «absoluta», sino en cuanto a su verdad fáctica y su verificabilidad en la realidad[13]. Así, podemos decir que el mito surge también como una historia real que se convierte en historia fabulada que contiene una verdad o una mentira ecuménicas. La realidad que late en el corazón primigenio del mito pudo ser verificable como verdad o mentira por sus contemporáneos antes de convertirse en mito, pero una vez que, con el transcurso del tiempo, alcanzó una dimensión trascendente, pasó a moverse ya en el ámbito de la ficción y de las verdades poéticas, religiosas, cósmicas o absolutas. Tratar de entender cómo una historia real se transforma en una historia fabulada es el objetivo último de esta investigación. Aunque en el caso que nos ocupa (Marx y Lincoln), unos pocos años no son suficientes para percibir en toda su profundidad el proceso de mitificación de un personaje histórico, sí pueden servir para entender cómo opera «en directo» ese proceso y tratar de sistematizarlo en sus inicios.

2. Marx,

un periodista en el contexto de la Guerra Civil americana

Aunque es poco conocido por el gran público, lo cierto es que el periodismo fue la «única profesión remunerada desempeñada por Marx a lo largo de toda su vida»,[14] dedicándose a esta tarea muy activamente en todas las etapas de su biografía,[15] incluso en las más introspectivas y tardías. Además, su periodismo no es, como tradicionalmente se ha considerado, algo accesorio o secundario en el conjunto de su obra, sino que constituye un aspecto cenital en la conformación de su modo de entender el mundo, convirtiendo a la ciencia de la comunicación en el «marco epistemológico más adecuado para entender de manera integral» la obra y vida de Karl Marx.[16]

El momento más decisivo de su profesión como periodista es la etapa revolucionaria de 1848-1849, años clave en los que Marx lidera y edita en Colonia (Alemania) el periódico revolucionario Neue Rheinische Zeitung. Durante esos tiempos turbulentos, recibe la visita del periodista norteamericano Charles Anderson Dana, que está visitando Europa como corresponsal del New York Tribune,[17] periódico fundado por el congresista whig Horace Greeley, quien participa en 1854 en la fundación del partido Republicano, al que según parece dio el nombre.[18] Fracasada irremediablemente la revolución alemana, un Karl Marx económicamente arruinado y moralmente derrotado se exilia a Londres con su familia, donde malvive en extrema necesidad.[19] En 1851, cuando la situación se vuelve desesperada, recibe como agua de mayo la invitación profesional de Dana a colaborar en el Tribune como corresponsal europeo: su trabajo consiste en enviar por barco desde Londres a Nueva York despachos informativos y artículos de análisis como experto en asuntos europeos.[20] Escritos por él mismo, por Engels o por ambos, Marx publica un total de 487 textos periodísticos,[21] desde el 25 de octubre de 1851 hasta el 15 de febrero de 1862, fecha en que se imprime su última pieza. Durante algún tiempo, Marx sigue mandando artículos, pero ya no se los publican, sin darle ninguna explicación al respecto. La razón de la extinción de este lucrativo empleo está relacionada con el estallido de la Guerra Civil Americana el 12 de abril de 1861, acontecimiento decisivo y fatal que absorbe todo el interés de la prensa estadounidense, relegando las noticias internacionales a un espacio cada vez menor. Al mismo tiempo, también puede ayudar a ese súbito cese el temor del periódico progubernamental, en un momento político tan delicado, a sufrir injerencias externas desestabilizadoras por parte de un extranjero revolucionario.[22]

Afortunadamente para Karl Marx, unos meses antes, en octubre de 1861, ha comenzado a escribir para el periódico austriaco Die Presse. Ello le permite seguir ejerciendo su oficio periodístico hasta finales de 1862. Sin embargo, es cesado también como articulista en este periódico y, desde ese momento, ya nunca ejerce el periodismo de modo profesional, limitándose durante el resto de su vida a escribir y publicar artículos, reseñas y cartas puntuales en la prensa.[23] Solucionados sus problemas económicos gracias al sustento de su fiel amigo Engels, el vacío que deja el periodismo lo rellena Marx con la escritura febril de su obra económica interminable y su liderazgo intelectual en la Asociación Internacional de Trabajadores, que se funda en Londres en 1864.

3. Lincoln,

un político decisivo en una época (re)fundacional

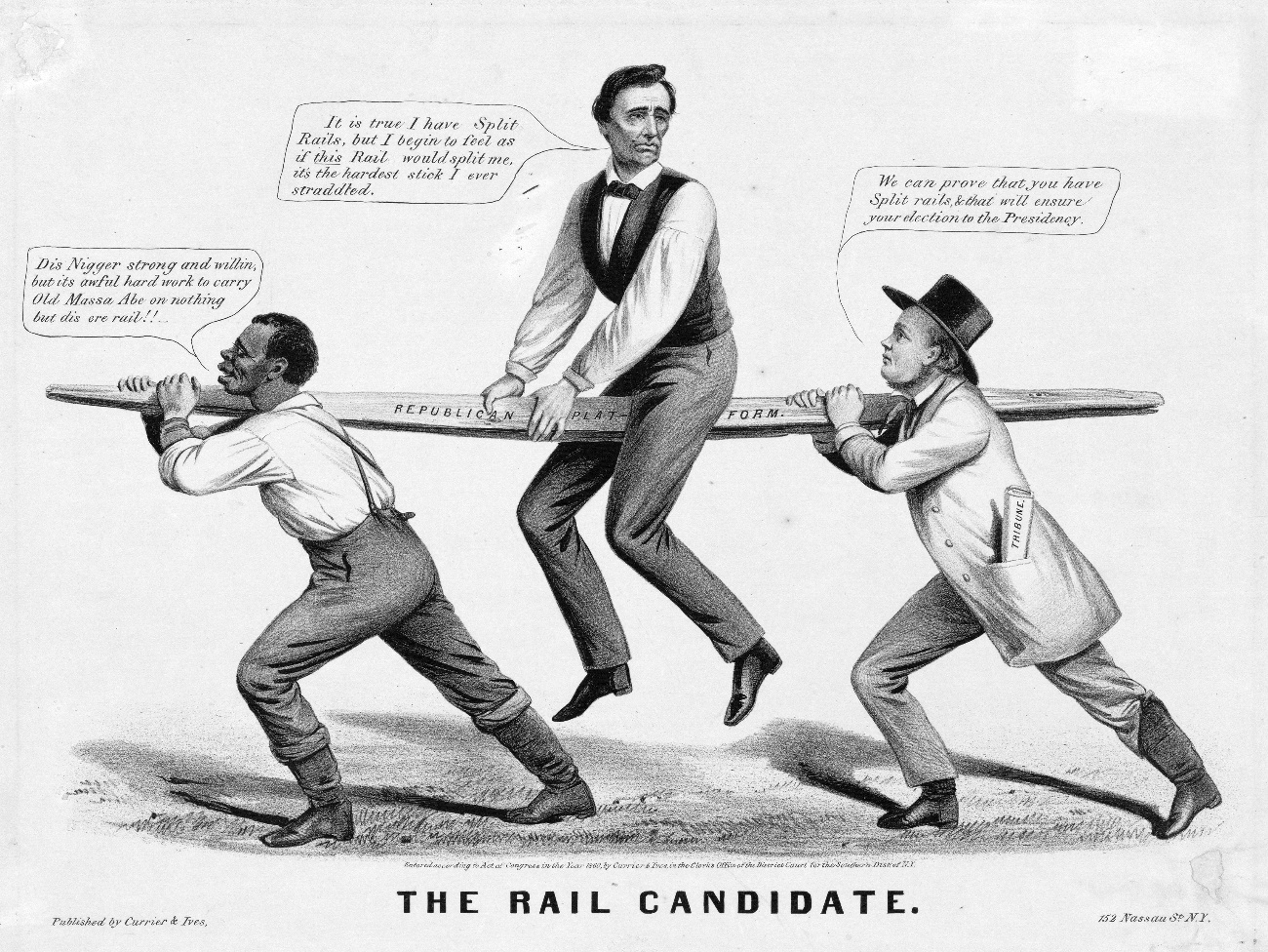

De modo paralelo a los afanes de Marx en Londres, su coetáneo Abraham Lincoln es elegido decimosexto presidente de los Estados Unidos, tomando posesión de su cargo el 4 de marzo de 1861. Lincoln logra su elección con el apoyo masivo del Norte y el Oeste del país, a pesar del fuerte rechazo en los estados del Sur. The Rail Candidate, una atinada caricatura de Currier and Ives con motivo de la campaña presidencial de 1860, refleja gráficamente los puntos esenciales del programa de Lincoln (Figura 1), cuya victoria se edifica sobre cinco pilares fundamentales:

Figura 1. Caricatura de Currier

and Ives con motivo de la campaña presidencial de 1860.

(1) Su enérgica postura constitucional en defensa de la Unión. En efecto, en el Discurso de la casa dividida (House Divided Speech), pronunciado en Springfield (Illinois) el 16 de junio de 1858 en la Convención estatal del Partido Republicano que le nombra como candidato al Senado, Lincoln da la clave esencial de su propuesta política: hay que salvar la Unión a cualquier precio, pues «una casa dividida contra sí misma no se mantiene en pie. [...] No espero que la Unión se disuelva [...], sino que espero que deje de estar dividida. Será del todo una cosa o del todo la contraria».[24] A preservar la Unión se subordinan en realidad todos los demás puntos de su programa, porque «a la vista de la ley universal y de la Constitución, la Unión de estos Estados es perpetua», como postula en su primer discurso inaugural.[25] Esto lo deja meridianamente claro, en su carta a Horace Greeley respondiendo a un editorial en el que el editor del Tribune le acusaba de carecer de determinación para abolir la esclavitud:

Mi objetivo primordial en esta lucha es salvar la Unión, y no es ni salvar ni destruir la esclavitud. Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo, lo haría, y si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos, lo haría; y si pudiera salvarla liberando a algunos y dejando a otros en paz, también lo haría. Lo que hago con respecto a la esclavitud y la raza negra, lo hago porque creo que ayuda a salvar la Unión; y lo que no hago, no lo hago porque no creo que ayude a salvarla.[26]

(2) Defensa del trabajo libre y del capital. Lincoln había representado «felizmente a las corporaciones ferroviarias en calidad de abogado» y era «un paladín del trabajo asalariado libre y de la revolución mercantil».[27] En su campaña, se abandona la etiqueta original del «viejo Abe» y el «honesto Abe» y se le bautiza como The Rail Candidate y se le presenta con una «imagen de enorme atractivo», como un hombre que había partido rieles de madera para construir una cabaña y un vallado, dando una imagen de «defensor de la ideología del suelo libre», un «activista campechano», la «personificación del hombre hecho a sí mismo» y el «representante del trabajo libre». Pero, más allá de este mito de la propaganda política que se sostenía apenas en un hilo de verdad (porque Lincoln detestaba el trabajo físico), lo cierto es que Abe «era un prominente y exitoso abogado que representaba los intereses más poderosos de la emergente América corporativa».[28]

(3) Con esa premisa de «defensor del trabajo libre», Lincoln obtiene el apoyo masivo de las clases trabajadoras del Norte industrializado. Los trabajadores libres norteños están firmemente en contra de la esclavitud, no tanto por filantropía, cuanto por razones de supervivencia económica, pues el trabajo libre no puede competir contra el trabajo esclavo. La pretensión del Sur de expandir la esclavitud hacia territorios del Norte y el Oeste es necesariamente contestada por las clases trabajadoras y, de un modo muy especial, por las oleadas de inmigrantes europeos pobres y sin cualificar que han llegado a América en busca de nuevas oportunidades. Entre 1840 y 1860 entraron en Estados Unidos cuatro millones de migrantes, procedentes en su mayor parte de Irlanda y Alemania; de ellos, más de un tercio (1,5 millones) eran alemanes.[29] Esta enorme masa poblacional de menesterosos se involucró totalmente en la defensa de su particular sueño americano. Por eso, aproximadamente 200.000 alemanes «se ofrecieron como voluntarios o fueron reclutados por el Ejército de la Unión», conformando en total el 10 por ciento de todos los soldados de la Unión.[30]

(4) Por su carácter astutamente político, Lincoln tiene una visión conciliadora y ecléctica acerca de la esclavitud. En el discurso inaugural de su primer mandato, Lincoln reitera que no alberga «ningún propósito de interferir, directa o indirectamente, en la institución de la esclavitud en los Estados donde existe» y no cree tener «derecho legal a hacerlo y tampoco inclinación».[31] Quizá en el plano de los principios teóricos, Lincoln albergue de fondo un sentimiento antiesclavista, como manifiesta en el Discurso en Peoria,[32] pero su posición política al respecto es claramente posibilista. De hecho, Lincoln, al igual que la mayoría de los republicanos, tolera la supervivencia de la esclavitud en la Unión, y solamente se opone a su extensión en los territorios federales.[33] Tampoco deja a Lincoln en buen lugar su pertinaz apoyo a la propuesta asaz peregrina de propiciar la «colonización», es decir, el «regreso» a África de todos los esclavos una vez liberados,[34] idea que no abandona hasta el último año de la guerra, cuando se da cuenta de que esa solución es rechazada casi unánimemente por los propios afroamericanos.[35] Como se ha dicho, el tema de la esclavitud no forma parte nuclear de su programa de gobierno y está completamente supeditado al mantenimiento de la Unión. Lincoln sólo toma decisiones nítidamente abolicionistas cuando el curso de la guerra convierte la emancipación de los esclavos en una cuestión popular para los votantes y decisiva para la victoria en la contienda bélica. Con todo, el hecho es que Lincoln aprueba la ley de emancipación de 1864 y, gracias a su acción política, la esclavitud es abolida en EE. UU., aunque eso naturalmente no acabó con el racismo, ni en el Sur ni en el Norte.

(5) Lincoln aúna los intereses de las grandes corporaciones y de las clases trabajadoras, pero su victoria en la campaña y en la guerra necesita de un componente mediático, los periódicos, que viven ya esa eclosión sin precedentes que se conoce como «edad dorada de la prensa».[36] Ahí es donde resulta decisivo el apoyo de Horace Greeley y su influyente diario New York Tribune, que tiene por entonces la mayor tirada del mundo.[37]

4. El

mito de Lincoln

Como escribía el historiador David Donald, «el culto a Lincoln es casi una religión estadounidense»,[38] que tiene incluso un altar visitable con forma de templo clásico en el Lincoln Memorial de Washington D. C. y que opera tanto en el nivel de la alta cultura como en el de la cultura folclórica o popular. Se citan sus palabras con veneración en los discursos; el gran poeta estadounidense Walt Whitman, traumatizado como toda la nación por el asesinato del presidente, compuso en honor a Lincoln la elegía Cuando las lilas florecieron por última vez en el patio[39]; grandes cineastas como John Ford y Steven Spielberg han rodado películas sobre su vida; y los niños en la víspera de Todos los Santos se disfrazan con levita, chistera y una larga barba sin bigote.

La leyenda de Lincoln hace el papel de mito fundacional de un país, al expresar en el plano simbólico y radical lo que Estados Unidos es o, mejor dicho, lo que está llamado a ser. Como explica enfáticamente Lewis:

Cuando los colonos de América cortaron el cordón que los ataba al Viejo Mundo, hicieron sonar la Campana de la Libertad y arrojaron sus sombreros sobre los molinos de viento. Para ellos, la independencia fue una victoria valiente y alegre, pero cuando el grito se apagó, se sintieron un poco solos en el desierto, al darse cuenta de que, al conseguir su libertad política, habían perdido su derecho a las cálidas tradiciones populares de sus tierras natales. Echaban de menos la seguridad de todos esos mitos nacionales en los que debe apoyarse un pueblo [...]. Durante tres generaciones, la nueva nación se esforzó en vano por dar a luz a un dios popular. En ese tiempo tuvo tres candidatos, tres hombres que habían sido héroes del pueblo: Washington, Jefferson y Jackson, pero por más que lo intentó, la República no pudo exaltarlos a la mitología. George Washington, el más probable de los tres -ya que había engendrado la nación-, era demasiado austero. Por muy alta que el pueblo pudiera erigir su estatua, seguía siendo, en sus mentes, sólo una estatua, demasiado fría en sus perfecciones para reclamar algo más que su reverencia formal y su sobria admiración.[40]

Finalmente, el pueblo estadounidense encontró en Lincoln el mito (re)fundacional que necesitaba para construir su identidad nacional. En palabras de Martha Nussbaum, «hasta tal punto recaracterizó realmente la nación que de él se ha dicho con justicia que, en el fondo, la refundó», siendo aún hoy el gran artífice y depositario de los ideales, las imágenes y las «emociones políticas» (el «amor político» a la nación y a la humanidad) que necesitan los estadounidenses para motivarse en sus acciones presentes y sus objetivos futuros.[41]

Cuatro elementos clave catapultaron al Lincoln real al altar de un héroe legendario: (1) el elemento democrático, pues Lincoln es visto como un norteamericano cualquiera, un hombre libre hecho a sí mismo por medio del trabajo y el talento personal; (2) el elemento patriótico estadounidense, de una nación indisoluble y unida, “concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres han sido creados iguales”;[42] (3) el elemento moral y religioso, asociado a la cuestión de la abolición de la esclavitud, que presenta a Lincoln como el gran emancipador de la Humanidad y defensor absoluto de la libertad e igualdad entre todos los seres humanos; (4) el elemento trágico y martirial, relacionado con su asesinato en el teatro Ford el día 14 de abril de 1865, que le sitúa como un líder dispuesto a dar la vida por su pueblo y por sus convicciones. Como explica Oates,

El hombre que murió ese oscuro y sombrío día tenía defectos así como fortalezas, cometió errores y sufrió reveses con la misma seguridad con la que disfrutó de sus notables logros. Pero en los días que siguieron a su asesinato, el hombre se oscureció en una efusión de discursos floridos y elogios llenos de lágrimas. A medida que pasaban las estaciones, Lincoln pasó a la leyenda y al martirio, inflado por los creadores de mitos hasta convertirlo en un Emancipador piadoso que personificaba al hombre común ideal de Estados Unidos.[43]

El asesinato de Lincoln causó una oleada de fuertes emociones en la opinión pública. Muchos líderes políticos y religiosos le retrataron como un campeón de la libertad y como un mártir,[44] comparable incluso con el mismo Jesucristo, que murió por salvar al mundo como Lincoln murió por salvar a su país[45]. A raíz de su muerte, se produjo una idealización persistente que desdibujó al Lincoln real. En línea con la exégesis del héroe clásico, que es un héroe predestinado, John Ford lo presenta en Young Mr. Lincoln con rasgos heroicos desde su primera juventud, como un Ulises o un Néstor moderno.[46]

Con la llegada de la posmodernidad, se producen una serie de lecturas desmitificadoras y descarnadas, pues la posmodernidad es incapaz de perdonar un pecado original o una impureza en las intenciones. En realidad, la posmodernidad como época contraheroica no acota su mirada escéptica a un héroe particular (Lincoln, Washington, el Cid, etc.), sino a la posibilidad misma de cualquier tipo de heroísmo. Por eso, como señala Gelz, «la noción normativa de una decadencia o corrupción necesaria de lo heroico llevaría, por ejemplo, a reconocer al futuro déspota en el luchador por la libertad heroizado y a rastrear su historia de acuerdo con esta hipótesis. En este caso, la historiografía podría convertirse en un actor en el proceso de desheroización».[47] Esto es exactamente lo que sucede con Lincoln, al que se acusa de racismo,[48] de un supremacismo blanco[49] que suple el fascismo en Norteamérica,[50] de tiranía y de provocar una guerra innecesaria, como la «mirada nueva» y virulenta de DiLorenzo.[51] También se le tilda de impostor o de propagandista, pues, según Hofstadter, Lincoln era «plenamente consciente de su papel como ejemplo del hombre hecho a sí mismo» e «interpretó el papel con una consistencia intensa y conmovedora», de modo que «el primer autor de la leyenda de Lincoln y el más grande de sus dramaturgos fue el propio Lincoln».[52]

Sin embargo, todo esfuerzo desheroizador en este sentido parece en vano, pues, como en todo mito consolidado, las relecturas desmitificadoras no hacen más que remitificar el mito y reforzarlo aún más, como muestra Gutiérrez Delgado en el caso de algunas reinterpretaciones recientes del Cid.[53] Ciertamente, si admitimos con Gelz que la heroización es algo gradual, no radical ni súbito, la desheroización sería «una etapa en el camino hacia la heroización, un elemento retardante, una figura de alivio que haría que la heroización [final] de una persona pareciera aún más significativa y extraordinaria».[54] Dicho de otra manera, sólo se intenta desheroizar a quien previamente se tiene por un héroe y ese revisionismo crítico no es más que parte del mismo proceso de heroización, pues la heroización y la desheroización no son opuestas, sino complementarias.[55] Las heroizaciones, por su propio carácter modélico, «no suelen quedar sin respuesta, sino que son objeto y resultado de luchas hegemónicas. Están sujetas a desheroizaciones y contraheroizaciones por parte de grupos rivales o dentro de su propio grupo, lo que significa que pueden ocurrir reevaluaciones».[56] De hecho, es raro que un héroe histórico no sea contestado, pues su triunfo es la derrota de sus enemigos mortales; así, Abraham Lincoln es un héroe para la Unión y, al mismo tiempo, un villano para los estados esclavistas del Sur.

En realidad, lo único capaz de destruir un mito es el silencio, la indiferencia y el olvido, pues, según el aforismo clásico de Oscar Wilde, usualmente aplicado a los medios de comunicación, «solo hay una cosa en el mundo peor que el hecho de que hablen de ti, y es que no hablen de ti».[57] Así, el amor y el odio, la admiración y la crítica, son los grandes constructores de mitos (positivos o negativos) en el ámbito de la comunicación pública. Como señala Blanchot, si el heroísmo sólo puede existir a través de la acción, los héroes sólo pueden existir gracias al discurso.[58]

5. La

mitificación de la relación Lincoln-Marx

En esta misma onda desmitificadora, hay que enmarcar la relectura reciente de la relación («si es que se puede llamar así»)[59] entre Lincoln y Marx que, aunque ya había sido tratada anteriormente por autores académicos como Blackburn[60] o Kulikoff, saltó al debate público a raíz de un artículo publicado en 2019 en el Washington Post por la periodista Gillian Brockell, titulado: You know who was into Karl Marx? No, not AOC. Abraham Lincoln. En ese texto, que no contiene elementos realmente originales y cuyo titular es intencionadamente polémico al hacer referencia a la política demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (tildada de «comunista» o «socialista» por algunos republicanos en Estados Unidos), se da a entender que «los dos hombres simpatizaron y se influenciaron mutuamente»[61] y se exagera la importancia del intercambio de cartas entre Marx como representante de la Asociación Internacional de Trabajadores y la respuesta de Lincoln a través de su embajador, como si ello fuera un síntoma de una verdadera relación personal.

Este artículo de prensa tuvo una fuerte contestación, pero quizá la más minuciosa y notable es la de Phil Magness en The Daily Economy. Ahí se cae en el error contrario para tratar de borrar cualquier atisbo de influencia de Marx sobre Lincoln, afirmando que «no hay evidencia de que Abraham Lincoln supiera –o le importara– quién era Karl Marx».[62] Es totalmente cierto que Lincoln no menciona a Marx en ningún texto conservado, pero resulta ciertamente improbable que no lo conociera al menos vagamente, y parece casi imposible que no lo hubiera leído alguna vez, teniendo en cuenta la intensa colaboración durante más de una década de Karl Marx en el New York Tribune de Horace Greeley, quien era amigo personal y constituyó un fuerte apoyo mediático de la carrera política de Abraham Lincoln. Además, el periodista que fichó a Marx para el Tribune, Charles Anderson Dana, tras cesar en 1862 su relación laboral con el periódico de Greeley, trabajó para el gobierno de Lincoln como comisionado especial del Departamento de Guerra durante la Guerra Civil estadounidense.[63]

Sea como fuere, todo este polémico debate mediático es simplemente el último capítulo hasta ahora de ese largo proceso de mitificación-desmitificación-remitificación de Abraham Lincoln, pues, en realidad, o bien se quiere mitificar a Marx a través de Lincoln o bien se pretende desmitificar a Lincoln a causa de Marx. Y todo ello, con vistas a la actualización intelectual y el uso político del mito de Lincoln (y del mito de Marx) en nuestros días. El debate, por lo tanto, no es histórico ni filosófico —¡no es académico!—, sino prosaicamente político y actual. Como advierte acertadamente Asch, «cualquier heroización de una figura del pasado reciente o del presente» corre «el riesgo de verse atrapada en la vorágine de los debates políticos».[64]

8. Karl

Marx sobre Abraham Lincoln: de la crítica al político a la mitificación del antihéroe

Tras esta larga pero necesaria introducción para contextualizar el asunto que se está trabajando, es tiempo ahora de describir y analizar cómo Karl Marx vivió «en directo», desde su tribuna de periodista y posteriormente como líder intelectual de la AIT, el proceso de mitificación de Lincoln y cómo, en la medida de sus posibilidades, contribuyó (como tantos otros en su tiempo y después) a la mitificación del personaje del 16º presidente de los Estados Unidos de América.

Se pueden distinguir varias fases en las que Marx va cambiando sus puntos de vista sobre Lincoln, recorriendo un lento camino desde la indiferencia a la crítica furibunda y desde ahí a la admiración, a la mitificación heroizante y finalmente, usando una expresión fuertemente marxiana, a la consolidación «fetichista» del mito, lo cual sirvió también para legitimar y prestigiar la acción de la Asociación Internacional de Trabajadores y, con ella, a sus propios promotores.

8.1. Primera etapa: una mirada indiferente y meramente informativa (de octubre

a noviembre de 1861)

Tras una década de intensa colaboración periodística en el New York Tribune, en otoño de 1860, coincidiendo con el arranque de la campaña de las elecciones presidenciales que llevarán a Lincoln a la Presidencia de EE. UU., Marx comienza a ver cómo el periódico de Greeley le publica cada vez menos artículos. En 1860 firma 40 artículos en el Tribune, pero sólo dos en el periodo de octubre a diciembre. En 1861 las perspectivas no mejoran y sólo publica dos textos en enero y ninguno entre febrero y septiembre. Hay un cierto repunte en otoño, con ocho despachos entre octubre y diciembre. En 1862 publicará sólo dos artículos en febrero, mes a partir del cual se da por completamente extinguida su colaboración.

Como se ha mencionado, la mengua y posterior cese de las colaboraciones periodísticas de Marx están relacionados con la campaña presidencial en otoño de 1860, la amenaza del conflicto fratricida durante el invierno y, finalmente, el consecuente estallido de la guerra civil estadounidense el 12 de abril de 1861. La abundancia, urgencia y gravedad de las noticias bélicas nacionales provoca una lógica pérdida de interés en la información internacional, lo cual ataca la línea de flotación de la corresponsalía de Karl Marx en Londres. Las tornas se invierten y ahora es Europa quien necesita urgentemente estar informada sobre lo que pasa en América y no tanto al revés. Eso abre para Marx una ventana de oportunidad para paliar el bajón de trabajo americano y desarrollarse como periodista en otro medio de comunicación europeo. El 25 de octubre de 1861 comienza a colaborar con el periódico vienés Die Presse, en el que publicará hasta diciembre de 1862 un buen número de artículos explicando la guerra civil estadounidense a los lectores europeos de lengua alemana (el periódico se imprime en Austria, pero se difunde también en Alemania).

La corresponsalía del Tribune tenía a Marx «localizado» en la principal capital europea de la época, Londres, lo que agregaba a su trabajo periodístico un valor añadido, aunque más teórico que práctico, pues ciertamente Marx no fue nunca un periodista de calle, sino que redactaba sus piezas en base a la lectura de periódicos europeos (ingleses, franceses, españoles, alemanes, etc.) y la consulta de los libros de estadísticas que publicaba el gobierno inglés. En cambio, en el caso de Die Presse, Marx cuenta solo lo que lee, no lo que ve. No puede «tomar el pulso a la calle», como se dice en el argot periodístico, pues al estar en Londres y no en Nueva York o en Richmond, sus opiniones se fundamentan única y exclusivamente en la lectura de la prensa estadounidense, de la que extrae sus propias conclusiones, sintetizando a su manera el corazón de los hechos. Muchas de las imprecisiones y errores que comete Marx en sus análisis, señaladas por Blackburn, tienen que ver con los sesgos y limitaciones de sus fuentes de información.[65] Marx es un analista de prensa más que un cronista propiamente dicho. Se hace una idea de lo que está pasando a partir de la lectura de los periódicos, no porque tenga acceso a ninguna información mejor, especial o distinta de la que puede tener cualquier europeo que lea prensa estadounidense.

Los diez artículos de Marx, publicados en el New York Tribune con posterioridad al inicio de las hostilidades en abril de 1861, tratan de manera directa o indirecta sobre la guerra civil norteamericana, pero siempre tienen como protagonista a Inglaterra. Marx explica a los lectores del Tribune cuál es la actitud del gobierno inglés frente a la guerra y sus contendientes, analiza la prensa inglesa y describe cómo la opinión pública ha afrontado la deflagración, así como las consecuencias económicas en el comercio británico del algodón; también habla sobre los tejemanejes ingleses para involucrar a Francia y España en la conocida como segunda intervención francesa en México.[66]

De todos esos artículos, el más significativo es «La cuestión americana en Inglaterra», que se publica el 11 de octubre de 1861.[67] En este texto, Marx describe cómo está tratando la prensa inglesa la cuestión de la guerra civil, deteniéndose de modo especial en sus argumentos sobre el discutido origen y causa del conflicto, cuestión que sigue en debate actualmente y que, como dice Gunderson, «ha sido uno de los temas más importantes en la historiografía del pasado de esta nación».[68] Marx acusa a Inglaterra de hipocresía, por buscar excusas para alinearse con la Confederación para dividir y debilitar a un país emergente como Estados Unidos, aunque para ello hayan de defender cínicamente que «este no es un conflicto por la abolición de la esclavitud». Marx reconoce que la premisa de la opinión pública inglesa es correcta, pues ciertamente «la guerra no se ha emprendido con el fin de acabar con la esclavitud» y, de hecho, el propio gobierno de Lincoln se ha «esforzado mucho por protestar contra tal idea».[69] Sin embargo, para Marx, lo que hay en el fondo de la contienda es la lucha entre dos sistemas de trabajo incompatibles: el libre y el esclavo.

Marx no tendrá ya ocasión de desarrollar más sus ideas sobre la causa de la guerra entre el público norteamericano, pero sí lo hará en dos artículos escritos para Die Presse en octubre de 1861, como «La guerra civil norteamericana» y «La guerra civil en los Estados Unidos», donde se expone de modo bastante ordenado y unitario los puntos esenciales de la visión que tiene Marx sobre el problema. Marx explica ahí que la Inglaterra liberal que defiende a ultranza el libre mercado quiere engañarse eludiendo el problema de la esclavitud y afirmando que la guerra entre el Norte y el Sur «es una mera guerra arancelaria, una guerra entre un sistema proteccionista y un sistema de libre comercio, y Gran Bretaña está naturalmente del lado del libre comercio».[70] Pero esto es simplemente hipócrita pues, como explica Blackburn, «cuando Lord Palmerston, como ministro de exteriores o como primer ministro, negociaba un tratado de libre comercio con un Estado atlántico lo acompañaba invariablemente con un convenio de prohibición del comercio de esclavos. Si se hiciera patente que la Confederación en realidad luchaba simplemente por defender la esclavitud sería extraordinariamente difícil que el gobierno de Londres la reconociera».[71] De hecho, en el curso de la guerra, los esfuerzos diplomáticos de los Confederados se dirigen a conseguir el apoyo de Inglaterra, mientras que los de la Unión tratan de evitarlo, para lo cual Lincoln finalmente aprueba la Ley de Emancipación, que cierra totalmente la puerta a la hipocresía oportunista de los ingleses que Marx denuncia. Para Marx, el conflicto reposa «sobre el problema de los esclavos. Es cierto que no se trata directamente de emancipar (o no) a los esclavos en el seno de los estados esclavistas existentes; se trata, antes bien, de saber si veinte millones de hombres libres del norte van a dejarse dominar por más tiempo por una oligarquía de 300.000 propietarios de esclavos».[72] En realidad, detrás del velado apoyo inglés a los estados confederados rebeldes hay un interés geopolítico, como reconoce el Spectator en un largo texto que Marx cita en el Tribune: «En el fondo, lo que se juzga más favorable en el vasto conflicto actual, conflicto que podría establecer una unidad política nueva y más pujante, es la alternativa de un gran número de pequeños conflictos y de un continente dividido y debilitado, al que Inglaterra ya no tendría que temer».[73] Inglaterra prefiere un montón de estados desunidos en América, antes que unos estados unidos de América.

En estos primeros artículos, a Marx le interesa más enmarcar las causas de la guerra que detenerse en valorar las acciones de sus protagonistas. Las escasas referencias que hace a Lincoln en estos textos no contienen realmente una valoración, ni negativa ni positiva. El Presidente es simplemente un sujeto más en el cúmulo de fuerzas desatadas que son siempre más importantes que la acción individual de alguien concreto. Con todo, cuando la prensa antinordista inglesa sugiere que, de algún modo, la elección de Lincoln ha precipitado la guerra,[74] Marx lo niega rotundamente, recordando que «la guerra no ha sido provocada por el Norte, sino por el Sur», cortando «la única vía constitucional posible, a saber: la convocatoria de una asamblea general del pueblo americano, como Lincoln había propuesto en su discurso inaugural». Fue el inicio de acciones bélicas por el Sur el que obligó a Lincoln a «responder a la guerra con la guerra».[75] La elección de Lincoln para la Presidencia fue efectivamente «la señal para la secesión», pero no por «culpa» de Lincoln, sino por una colisión «estructural» inevitable:

La actual lucha entre el sur y el norte es en lo esencial un conflicto entre dos sistemas sociales, entre el sistema de la esclavitud y el del trabajo libre. La lucha ha estallado porque los dos sistemas no pueden coexistir en paz por más tiempo sobre el continente norteamericano. Esa lucha solo puede terminar con la victoria de uno o del otro.[76]

Estas palabras de Marx evocan las famosas palabras de Lincoln en su Discurso de la Casa dividida: «Creo que este gobierno no puede perdurar, de forma permanente, mitad esclavo y mitad libre. [...] Será todo una cosa o todo otra».[77] Hay que recordar que Marx bebe directamente de las fuentes periodísticas americanas y que este fragmento del discurso se repitió muchas veces en la prensa de la época, de modo que no sería inaudito que Marx hubiera calcado el esquema argumental de Lincoln.

Por otra parte, hay que destacar que la opinión de Marx respecto al tema de la esclavitud es firme y totalmente alineada con el abolicionismo. De hecho, en un artículo publicado en agosto de 1862 en Die Presse reproduce y hace suyo un largo discurso de Wendell Phillips, el líder de los abolicionistas de Nueva Inglaterra, calificándolo como «más importante que un boletín de guerra».[78] Pero, al contrario que Phillips, las razones de Marx no son meramente utópicas o humanitarias, sino que considera la erradicación de la esclavitud como un paso esencial para el desarrollo pleno del capitalismo, del cual puede luego derivarse la emancipación de la clase obrera. La esclavitud, aunque participa formalmente en el mercado mundial e incluso ha contribuido a activar el capitalismo,[79] es en realidad un residuo precapitalista y, por lo tanto, un freno a la lucha obrera, que se inserta exclusivamente en un mundo plenamente capitalista. Sin trabajo «libre» no hay clase obrera y sin clase obrera no hay revolución comunista.[80] Marx ve la guerra civil norteamericana como una forma inevitable de revolución democrático-burguesa,[81] «como un punto de inflexión decisivo en la historia del siglo XIX», ya que, como explica Blackburn, «una victoria del norte sentaría las bases para la emancipación de los esclavos y supondría un gran paso adelante para la causa de los trabajadores a ambos lados del atlántico».[82]

En definitiva, como Marx está convencido de que la razón última de la guerra tiene que ver con la lucha entre la esclavitud y el trabajo libre como dos sistemas económicos y sociales contrapuestos, el juicio de Marx sobre Abraham Lincoln tiene relación directa con la postura de Lincoln sobre la cuestión de la esclavitud, y va a ir variando conforme vayan cambiando las decisiones políticas de Lincoln sobre el asunto. Porque lo cierto es que a Marx apenas le interesa propiamente la cuestión nacional americana, es decir, si Estados Unidos debería seguir siendo un solo país o disgregarse en varios. Así como para Lincoln lo esencial es mantener la Unión a toda costa, con o sin la esclavitud, para Marx lo fundamental sería abolir la esclavitud a toda costa, con o sin la Unión. En todo caso, en otoño de 1861, Marx ya tiene claro lo que Abraham Lincoln aún no, y es que «los acontecimientos empujan a proclamar la consigna decisiva: la emancipación de los esclavos».[83]

8.2. Segunda etapa: la crítica furibunda al político pusilánime y mediocre

(de noviembre de 1861 a febrero de 1862)

Tras esta toma de contacto general con los primeros sucesos de la Guerra Civil, en los que Marx no asigna al Presidente Lincoln un papel especialmente relevante ni decisivo frente a la apisonadora de la historia, un acontecimiento fuertemente disruptivo provoca una airada reacción de Marx. Se trata de la revocación de la proclamación de emancipación de Frémont y su posterior destitución. Aquí Lincoln juega el papel de villano y de reaccionario.

Como es sabido, el 30 de agosto de 1861 el general Frémont, sin consultarlo con Lincoln, impuso la ley marcial en Misuri, decretando, entre otras cosas, que las propiedades de los rebeldes secesionistas (esclavos incluidos) serían confiscadas y que los esclavos serían automáticamente liberados. Lincoln temió que esta proclamación empujara a la secesión a Misuri y a otros estados fronterizos esclavistas, de modo que solicitó a Frémont que eliminara lo referente a la liberación de los esclavos. Ante la negativa del general, el propio presidente revocó públicamente el 11 de septiembre la cláusula de emancipación. El desacato de Frémont no podía quedar impune, de modo que, con la excusa de que no gestionaba bien su departamento, Lincoln lo destituyó finalmente tras un tiempo prudencial el 22 de octubre de 1861.[84]

En los últimos párrafos del artículo La Guerra Civil en los Estados Unidos, escrito unos dos días antes de la mencionada destitución,[85] Marx tilda a Lincoln de «pusilánime» por haber desautorizado a Frémont y haber revocado la proclamación, pero justifica la decisión presidencial porque «lo hizo exclusivamente en razón de las violentas protestas de los esclavistas “leales” de Kentucky». Para Marx, lo que ha motivado la actitud de Lincoln es «el miedo» a alterar el estado de ánimo de los esclavistas leales de los estados fronterizos y arrojarles en brazos de la secesión. Al fin y al cabo, dice, lo que ha caracterizado a la Unión desde el principio de la guerra es «el cuño de una flaqueza incurable» y «los miramientos colmados de prudencia hacia los intereses, prejuicios y sentimientos de estos dudosos aliados». Por ello, acusa a la administración de Lincoln de optar por «la vía de las medidas a medias, llevándola a violar hipócritamente los principios inherentes a la guerra, preservando el punto más vulnerable del enemigo, la raíz del mal: el esclavismo en sí».[86] Marx se adhiere a los argumentos del cada vez más amplio frente abolicionista: la Unión sólo podrá mantenerse si se abole la esclavitud. Lo único que falta es que el presidente de los EE. UU. se convenza de ello cuanto antes.[87]

Un mes después, en el artículo «La destitución de Frémont», publicado en Die Presse el 26 de noviembre de 1861, Marx da rienda suelta ya a toda su ira y carga las tintas contra Lincoln sin misericordia. Para Marx, esta destitución «marca un viraje histórico [en sentido reaccionario] en el curso de la guerra civil americana». Y enmarca la destitución del general en el juego político de poder en el seno del partido Republicano. Frémont está «expiando dos pecados graves»: ser el primer candidato del Partido Republicano a la dignidad presidencial en 1856 y ser el primer general del Norte que amenazó con la emancipación de los esclavos. «Era, pues, un rival para los futuros candidatos a la Presidencia y un obstáculo para los actuales muñidores de compromisos», en clara referencia a Lincoln que estaba tratando de navegar entre dos aguas con el tema de la esclavitud.

Marx denuncia que últimamente «se ha desarrollado en los Estados Unidos una práctica singular: la de evitar que sea elegido para la Presidencia un hombre que haya ocupado un puesto decisivo en su propio partido». Se usa el nombre de estas personalidades en la campaña, pero a la hora de elegir candidato, «se les deja caer para reemplazarlos por mediocridades desconocidas y de influencia puramente local». Y entonces enumera algunos ejemplos de mediocres que fueron presidentes: Polk, Pierce, Buchanan... y Lincoln. De hecho, añade Marx, el último presidente de EE. UU. de «importancia personal» fue Andrew Jackson, mientras que «todos sus sucesores» deben su elección a «la insignificancia de la persona».

En opinión de Marx, Lincoln era «poco más que un desconocido», pero fue elegido candidato presidencial porque «Frémont era un personaje demasiado representativo para ser tomado en consideración» y, al mismo tiempo, una serie de «reveses mortificantes» dejaron fuera a Seward, que era «el mejor orador republicano». Seward se conformó con ser secretario de estado del candidato desconocido Lincoln con tal de hundir a su rival Frémont. Esta maniobra de Seward resultó fácil por cuanto, «conforme a sus hábitos de abogado, Lincoln tiene aversión a todo lo genial, se aferra ansiosamente a la letra de la Constitución y recela de cualquier paso que pueda desagradar a los “leales” esclavistas de los Estados fronterizos». Frémont también puso de su parte, según Marx, porque es «manifiestamente un hombre patético, algo extremoso e hiperbólico, dado a los impulsos melodramáticos». Ya se ve que el Marx periodista no hace prisioneros cuando se trata de criticar a alguien.

En resumen, el retrato peyorativo que Marx hace de Lincoln en este momento de honda decepción es el de un abogado desconocido y de influencia meramente local, legalista, cuadriculado, que se aferra a la ley no tanto por principios sino por falta de valentía y exceso de prudencia, pusilánime, mediocre y con aversión a lo genial; un político oportunista y sin talento que debe su ascenso a las luchas internas de los candidatos que sí lo tienen.

Igualmente, en diciembre de 1861, Marx vuelve a alabar a los altos mandos militares del Norte (Cochrane, Jennison, Wool, Sherman) que, siguiendo la línea de Frémont en el transcurso de la campaña militar, toman posturas francamente abolicionistas frente a la blanda pusilanimidad de Lincoln.[88] Sumándose a la opinión de los abolicionistas, para Marx resulta diáfano que el presidente (por miedo, por exceso de prudencia, por mediocridad) no se atreve a abolir la esclavitud y a permitir que los esclavos manumitidos luchen con el Norte por su libertad, cuando justamente es esa la clave de la guerra, como expresa Wendell Phillips en su discurso en Abington en agosto de 1862, para quien nunca habrá paz «hasta que la esclavitud sea eliminada de las instituciones de estos Estados».[89] Y al igual que Phillips, Marx cree que «se necesitarán años para que Lincoln aprenda a combinar sus escrúpulos legalistas de abogado con las necesidades inherentes a la guerra civil».[90]

8.3. Tercera etapa: un político demasiado prudente, pero astuto e

implacable (de marzo a agosto de 1862)

Esta opinión demoledora sobre el presidente se matiza a lo largo de los meses siguientes y Marx comienza a encontrar algunos aspectos positivos en la gestión de Lincoln, pero siempre a partir de hechos anclados en la realidad, como la destitución de George McClellan como Comandante General del Ejército de los Estados Unidos en marzo de 1862, dejándolo únicamente al mando del ejército del Potomac.[91] Para Marx, si Frémont había demostrado ser un militar valiente y un político revolucionario, McClellan representaba exactamente todo lo contrario. Es un militar incompetente, hasta el punto de que, asevera Marx, «la forma en que ejerce el mando hubiese bastado por sí sola para arruinar al ejército más fuerte y disciplinado».[92] Pero al mismo tiempo, McClellan es un político reaccionario, principal causante de que el presidente Lincoln aplace sin término la decisión de emancipar a los esclavos.[93] Como explica Marx:

Las causas militares de la crisis están en gran parte ligadas a causas políticas. Es la influencia del Partido Demócrata, que ha elevado a un incapaz como McClellan al puesto de comandante en jefe de todas las fuerzas armadas del Norte [...]. Es el afán inquieto de tratar con miramientos los deseos, privilegios e intereses de los portavoces de los Estados fronterizos esclavistas lo que ha embotado el filo de la hostilidad de los principios de la guerra civil y lo que ha privado a ésta, por así decirlo, de su alma. Los «leales» propietarios de esclavos de los Estados fronterizos hicieron que se mantuviesen las leyes sobre los esclavos fugitivos promulgadas por el Sur, que las simpatías de los negros hacia el Norte fuesen reprimidas por la fuerza, que ningún general osara poner en pie una compañía de negros y meterla en campaña y que, en fin, la esclavitud, ese talón de Aquiles del Sur, se convirtiese en una piel dura como el cuerno e invulnerable a los golpes.[94]

En los artículos de Marx, McClellan se presenta como el principal obstáculo a la abolición de la esclavitud y, por ende, a la victoria del Norte en la guerra. Según la opinión de los abolicionistas, que Marx comparte, Lincoln se ha mostrado hasta ese momento acobardado y cohibido por la influencia de McClellan y del Partido Demócrata en la opinión pública. Vencer esos temores timoratos y remover a McClellan es, por tanto, la primera tarea que un verdadero presidente debería llevar a cabo. Pero ¿será Lincoln capaz? Marx alberga serias dudas.

En el artículo «Asuntos americanos», publicado en Die Presse el mismo mes de marzo, Marx se reafirma en el oportunismo político de Lincoln, quien «no se arriesga a dar un paso adelante mientras el curso de los acontecimientos y el estado general de la opinión pública le permiten contemporizar». Ahora bien, añade Marx, una vez que Lincoln se convence por sí mismo de que el cambio en la opinión pública se ha producido, «sorprende tanto a sus amigos como a sus enemigos con una operación repentina, conducida con el menor ruido posible. Así, de la manera menos llamativa, acaba de asestar un golpe que seis meses atrás hubiera podido costarle el puesto de presidente y que, hace un mes todavía, habría suscitado una tempestad de protestas. Hablamos de la eliminación de McClellan del puesto de comandante en jefe de los ejércitos de la Unión».[95]

En opinión de Marx, Lincoln gobierna astutamente, pensando en términos de popularidad, con «estrategia política», no movido por convicciones inamovibles ni grandes principios, sino por cálculos electoralistas y mediáticos. Como suele decirse, Lincoln aparece como un «animal político», figura que sólo se entiende en el contexto de la democracia liberal, de la alternancia de gobiernos y de la libre competencia de candidatos para seducir a los votantes a través del discurso mediático. Todo ello tiene para Marx connotaciones «burguesas» y, por lo tanto, merecedoras de una mirada fuertemente crítica. Con todo, Marx reconoce que Lincoln se maneja perfectamente en ese hábitat democrático, consiguiendo sus fines con astucia e inteligencia, sabiendo ganarse a la opinión pública. Una vez que se ha hecho con ese poder invisible pero real que le confiere la popularidad a un político, Abe ejecuta de modo implacable y decidido sus planes, pero sin aspavientos ni notorios ejercicios de fuerza, sino con flema y parsimonia, como si tal cosa. La estrategia de Lincoln para fulminar a McClellan es «dar algunas órdenes» firmándolas «él mismo firmó como comandante en jefe del Ejército y la Marina, título que le pertenecía según la Constitución». Así, «de esta forma tranquila», McClellan es despojado del mando supremo, papel que asume desde ese instante el propio presidente Lincoln. Por ese método «tranquilo» e inusual, Lincoln demuestra «mediante una medida enérgica» que cuando él asume el mando supremo, «la hora de los traidores con charreteras» ha terminado y se puede producir ya un viraje en la política de guerra.[96]

Una vez rebajado el poder supremo de McClellan, Lincoln se siente animado a dar nuevos pasos, aunque tímidamente. En agosto, hay ya suficientes indicios de que Lincoln ha comprendido por fin, no sin grandes dificultades y dudas, que no podrá haber victoria sin la erradicación de la esclavitud. Así lo refleja Marx en su artículo Crítica de los asuntos americanos, publicado en Die Presse el 9 de agosto de 1862, en el que enumera el aluvión de medidas antiesclavistas que se han ido tomando desde el mes de abril:

El Congreso ha aprobado [...] una serie de medidas que queremos resumir aquí brevemente. [...] Ha abolido la esclavitud en Columbia y en la capital nacional. [...] En todos los territorios de los Estados Unidos la esclavitud ha sido declarada «imposible para siempre». El Acta mediante la cual es acogido en la Unión el nuevo estado de Virginia Occidental prescribe la abolición progresiva de la esclavitud y proclama que todos los niños nacidos de negros después del 4 de julio de 1863 serán niños libres. [...] Una cuarta ley emancipa a todos los esclavos rebeldes, tan pronto como caigan en manos del ejército republicano. Otra ley [...] prevé que estos negros emancipados serán organizados militarmente y podrán ser puestos en campaña contra el Sur. Se reconoce la independencia de las repúblicas negras de Liberia y de Haití. [...] Acaba de concluirse con Inglaterra un tratado para la abolición del comercio de esclavos.[97]

Sin embargo, según Marx, estas leyes «revolucionarias» impulsadas por el Congreso han sido firmadas y promulgadas por Lincoln a regañadientes, bajo la creciente presión de la opinión pública y del ejército, que está formado en su mayor parte por gente de Nueva Inglaterra y del Noroeste (muchos de ellos migrantes europeos), que «están decididos a imponer al gobierno una estrategia revolucionaria y a inscribir sobre la bandera estrellada la divisa de la abolición de la esclavitud». Frente a esa presión popular, «Lincoln no hace más que retroceder y buscar efugios medrosamente», pero «sabe muy bien que no podrá resistirla por mucho tiempo». Marx se burla de los «discursos sentimentales» y de los «llamamientos a la razón» que Abraham Lincoln dirige suplicatoriamente a los estados fronterizos esclavistas (Maryland, Delaware, Kentucky y Misuri) para que renuncien voluntariamente a la esclavitud a cambio de indemnizaciones. Y añade que estos estados «sólo cederán ante la fuerza». Con todo, Marx admite que Lincoln, con esos apocados llamamientos a los estados fronterizos, en realidad «les amenaza con una marea alta abolicionista», de modo que «la situación puede tomar un giro revolucionario». Marx sentencia que hasta este momento se ha asistido «al primer acto de la guerra civil, la conducción constitucional de la guerra. El segundo acto, revolucionario, es inminente».[98]

El periodista Karl Marx, que ha ido siguiendo la deriva de los acontecimientos, es plenamente consciente de la trascendencia del momento y de que Lincoln finalmente habrá de terminar entrando en razón. Por una parte, no hay mucho que hacer al respecto, ya que hay fuerzas inmensas que empujan la historia en una dirección, con independencia de lo que haga una persona particular, y por eso afirma Marx que, «caigan como caigan los dados de la fortuna de las armas, se puede asegurar desde ahora que la esclavitud de los negros no sobrevivirá mucho a la guerra civil».[99] Pero, por otra parte, en ese momento preciso todo parece centrarse en la decisión de una sola persona: el presidente Abraham Lincoln, que puede sumarse a la revolución y prohibir completamente la esclavitud o, por el contrario, tomar una actitud reaccionaria y seguir racaneando pusilánimemente ante el inevitable huracán de la historia. Como escribió Marx diez años antes en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, «los hombres moldean su propia historia, pero no la hacen libremente, influidos por condiciones que ellos han elegido, sino bajo las circunstancias con que se tropiezan inexorablemente, que están ahí, transmitidas por el pasado».[100] Para Marx, las circunstancias conducen ahora a Lincoln a tomar valientes medidas abolicionistas y abandonar «sus escrúpulos jurídicos, su espíritu mediador y constitucionalista», desprendiéndose de la influencia de los esclavistas leales al Norte, a quienes se siente ligado por «sus orígenes y sus vínculos con Kentucky, el estado esclavista fronterizo».[101] Sin embargo, la decisión (todo lo condicionada que se quiera) sólo pertenece a Lincoln.

Quizá por ello, su simpatía hacia Abe en ese momento decisivo ha aumentado lo suficiente como para salir en su defensa cuando el periódico inglés The Times llama a Lincoln «respetable bufón».[102] Marx sabe, gracias al discurso de Wendell Phillips que él mismo cita en un artículo a finales de agosto de 1862, que «hace ya tres meses Lincoln había redactado una proclama general de emancipación de los esclavos»[103] y que esa proclama estaba encima de la mesa en su oficina de la Casa Blanca simplemente esperando a que el Presidente tome la decisión valiente de hacerla realidad.

8. 4. Cuarta etapa: el antihéroe Lincoln, un hombre corriente y sin

carácter, pero con vocación heroica (de septiembre de 1862 a abril de 1865)

No sólo Marx, sino toda la opinión pública del norte de la Unión, ya nítidamente inclinada hacia el abolicionismo, contiene la respiración durante el largo verano de 1862 mientras Lincoln aún realiza sus últimas maniobras evasivas, como se evidencia en la ya mencionada carta que el Presidente escribe a Horace Greeley el 22 de agosto de 1862, donde responde a las presiones abolicionistas del editor del New York Tribune en términos oportunistas: «Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo, lo haría».[104]

Finalmente, un mes después, Lincoln sucumbe a la creciente presión social y el 22 de septiembre de 1862 firma la Proclamación de Emancipación preliminar, en la que se establece que «el primer día de enero del año de Nuestro Señor, mil ochocientos sesenta y tres, todas las personas mantenidas como esclavas dentro de cualquier Estado o parte designada de un Estado, cuyo pueblo esté entonces en rebelión contra los Estados Unidos, serán entonces, de ahí en adelante y para siempre libres».[105] Haciendo honor a la palabra dada, el 1 de enero de 1863, Lincoln reafirma esta nueva política con la definitiva Proclamación de Emancipación.[106] Este es el punto de inflexión que marca el inicio de la mitificación de Lincoln para la opinión pública norteamericana y mundial. También supone su sentencia de muerte, pues la rúbrica de estos revolucionarios documentos acarreará graves consecuencias a los dos firmantes, Abraham Lincoln como presidente y William H. Seward como secretario de Estado: ambos serán objeto de un atentado personal en abril de 1865. Lincoln morirá asesinado cobardemente de un disparo en la nuca en el Teatro Ford[107] y Seward será atacado en la cama de su domicilio y quedará gravemente herido con cinco puñaladas en la cara y el cuello, de las que sin embargo se repondrá.[108]

También en el caso de Marx, la «Proclamación de Emancipación preliminar» tiene un efecto inmediato. En su artículo «Los acontecimientos de América del Norte», publicado en Die Presse el 12 de octubre de 1862, reconstruye magistralmente el perfil nefasto que ha trazado hasta ese momento del decimosexto Presidente de los Estados Unidos. Marx realiza en ese artículo un brillante ejercicio periodístico de coherencia intertextual, ese que exige al periodista conectar congruentemente los textos anteriores con los posteriores, de modo que el lector comprenda que la actual opinión del escritor, disonante con las anteriormente publicadas, no es fruto de la arbitrariedad o la falta de penetración o de oficio, sino que ha evolucionado naturalmente al hilo de los acontecimientos.

Así, Marx recuerda que la Proclamación preliminar «es aún más importante» que cualquier campaña militar, y ha llegado en el momento justo, cuando, por «la política pueril de Lincoln y su gobierno», el ejército del Norte está desmoralizado, el Partido Demócrata reforzado y Francia e Inglaterra a punto de reconocer al estado esclavista del Sur. En ese momento de desesperación y de derrota, dice Marx, Lincoln promulga, como si fuera una histórica chacota o la jugada ganadora de un tahúr, su manifiesto sobre la abolición de la esclavitud, un póker de ases con capacidad en sí de dar un giro completo al curso de la guerra. Y es que, Lincoln «no posee el don de lo patético en la acción histórica», pero sí tiene, «como personaje popular medio, su humor».

Marx retoca la estampa de Lincoln y lo presenta ahora como un antihéroe, es decir, como un héroe «al que se ha privado de las cualidades con las que habitualmente se presenta al héroe».[109] Este es acaso el retrato mejor logrado de un antihéroe históricamente relevante que se hayan hecho nunca en la práctica periodística:

Lincoln es una figura sui generis en los anales de la historia. No tiene iniciativa, ni ímpetu idealista, ni coturnos, ni adornos históricos. Siempre da a sus acciones más importantes la forma más trivial. Otros proclaman estar «luchando por una idea» cuando se baten por una pizca de tierra. Pero Lincoln, que lucha por una idea, habla de ello como si luchara por «una pizca de tierra». Canta vacilante el aria heroica de su papel, con reticencia y de mala gana, como si se disculpara por verse obligado por las circunstancias «a actuar como león». Los decretos más formidables destinados a permanecer para siempre en la historia, arrojados por él al rostro de sus enemigos, parecen intencionadamente las notificaciones rutinarias enviadas por un abogado al abogado de la parte contraria, argucias legales, maniobras jurídicas enrevesadas y rígidas. Su última proclamación, el manifiesto que abole la esclavitud, está redactada en ese mismo estilo, y es sin embargo el documento más importante en la historia de Estados Unidos desde el establecimiento de la Unión, equivalente a despedazar la antigua Constitución Americana.[110]

Hay más. Marx admite que el personaje[111] tiene mucho de criticable, incluso de risible (como sucede con la quintaesencia del antiheroísmo que es Don Quijote).[112] De hecho, tal como hace la prensa inglesa proesclavista, «nada hay más fácil que mostrar que las principales acciones políticas de Lincoln contienen muchos rasgos estéticamente repulsivos, lógicamente inadecuados, ridículos en su apariencia y políticamente contradictorios». A pesar de ello, exclama Marx, sin poder ya contener su entusiasmo, «¡el lugar de Lincoln en la historia de los Estados Unidos y de la humanidad estará al lado del de Washington!». Y se pregunta, con su habitual retruécano de palabras: «Hoy en día, cuando lo insignificante se pavonea melodramáticamente a lado del Atlántico, ¿no tiene ningún significado que lo significativo esté vestido con ropa cotidiana en el Nuevo Mundo».

Para Marx, el (anti)heroísmo de Lincoln, tan aparentemente banal, encuentra su explicación en las características propias del modo de vida americano. Esto conecta con la propaganda electoral del Partido Republicano para las elecciones de 1860, en las que se presentaba a Lincoln como the rail candidate, como representante del trabajo libre, un «hombre que se ha hecho a sí mismo» y que ha ascendido de la tierra al sueño con la fuerza de sus manos en el país de las oportunidades:

Lincoln no es el producto de una revolución popular. Este plebeyo, que se abrió camino de picapedrero a senador en Illinois, sin brillantez intelectual, sin un carácter particularmente destacado, sin ningún valor excepcional -una persona promedio de buena voluntad-, fue colocado en la cima por la interacción de fuerzas del sufragio universal, que no es consciente de los grandes temas en juego. ¡El Nuevo Mundo nunca ha logrado un triunfo mayor que por esta demostración de que, debido a su organización política y social, la gente común de buena voluntad puede lograr hazañas que solo los héroes podían conseguir en el Viejo Mundo![113]

En esta frase, Marx no está sólo ensalzando a Lincoln como antihéroe americano, sino a Estados Unidos como una nación político-cultural que permite el ascenso de una persona “media” al grado máximo de heroísmo, abriendo (tal vez sin ser plenamente consciente) una brecha en el tópico de su propio análisis social. Marx siente aquí ese mismo momento de fascinación toquevilliana, esa súbita rendición a la potencialidad emancipadora de los Estados Unidos como experimento político que, de un modo u otro, ha aquejado a tantos europeos desde 1783.[114]

En otoño de 1862, en sus últimos artículos publicados en Die Presse, Marx se reafirma en la vocación heroica de Lincoln y trata de justificar su actitud pusilánime anterior, explicando que, si en las elecciones de 1860 «hubiera lanzado el grito de guerra de la emancipación de los esclavos, Lincoln hubiera sido seguramente derrotado entonces, ya que la mayoría no lo quería».[115] El cambio de percepción es evidente y colorea ahora con un tono positivo las acciones pasadas y presentes del presidente norteamericano. Esto resulta obvio en otro artículo de finales de noviembre, en el que Marx hace suyas unas apreciaciones de un periódico norteamericano:

Lincoln –observa el Morning Star con razón– ha demostrado al mundo, por sus sucesivas manifestaciones de firmeza, que era un hombre que puede ser lento, pero sólido; que avanza con infinitas precauciones, pero no retrocede jamás. Cada paso de su carrera administrativa sigue con energía la buena dirección que se ha fijado. Habiendo partido de la decisión de desterrar la esclavitud de los territorios, lo vemos al fin llegando al objetivo final de todo el movimiento antiesclavista: extirpar esta plaga del suelo de la Unión.[116]

Desgraciadamente, en diciembre de 1862, Karl Marx deja de trabajar para Die Presse y, tras algunos intentos fallidos por continuar su actividad profesional, termina por abandonar para siempre su oficio de periodista. Ya no hay, por tanto, textos sobre la guerra civil ni sobre Lincoln, produciéndose un vacío casi total de información. Sin embargo, gracias a escasas menciones en sus cartas personales, sabemos que la buena opinión de Marx sobre Lincoln permanece inalterada durante los siguientes dos años (1863-1864). Por ejemplo, en una carta a Lion Philips de noviembre de 1864, con ocasión de las elecciones presidenciales, Marx resalta el carácter revolucionario de Lincoln, puesto que «en el momento de la elección de Lincoln hace tres años y medio sólo se trataba de no hacer más concesiones a los propietarios de esclavos, mientras que ahora el objetivo declarado, que en parte ya se ha cumplido, es la abolición de la esclavitud». Por eso, concede Marx, «hay que admitir que nunca una revolución tan gigantesca se ha producido con tanta rapidez», lo cual «tendrá una influencia muy beneficiosa en todo el mundo».[117] Tanto Engels como Marx consideran cosa segura la reelección de Lincoln como presidente de los Estados Unidos, lo cual es a la vez una predicción y un deseo.[118]

Por otra parte, en 1864 se funda en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), de la que Marx es líder intelectual. En diciembre de ese mismo año, con motivo de la reelección de Lincoln, la AIT escribe una carta al presidente para felicitarle por su victoria, enviando la misiva al embajador de los Estados Unidos en Reino Unido, Charles Francis Adams.[119] En esa carta, escrita por Marx, se repiten las líneas esenciales del análisis de Marx sobre la guerra civil norteamericana y sobre Lincoln:

Felicitamos al pueblo estadounidense por su reelección por una amplia mayoría. Si la resistencia al Poder Esclavista fue la consigna reservada de su primera elección, el grito de guerra triunfal de su reelección es: Muerte a la esclavitud. Desde el inicio del titánico conflicto americano, los trabajadores de Europa sintieron instintivamente que la bandera de estrellas y franjas llevaba el destino de su clase. La contienda por los territorios que abrió la terrible epopeya, ¿no era para decidir si el suelo virgen de inmensas extensiones debía fecundarse con el trabajo del emigrante, o ser prostituido por el paso del esclavista?

Tras apelar a los valores que representa desde su independencia de Inglaterra la Constitución de los Estados Unidos de América, como una revolución republicana y democrática, asentada en los derechos humanos y el trabajo libre, Marx deplora que la esclavitud ensuciara esa república y esas tierras, deshonrando a los trabajadores que querían trabajarlas justa y libremente. Por eso, los trabajadores de Europa representados por la AIT, «están seguros de que, así como la Guerra de Independencia Americana inició una nueva era de ascenso para la clase media, la Guerra Americana contra la Esclavitud hará lo mismo por las clases trabajadoras». Y por esa razón, la AIT considera «el anuncio de una nueva era que la suerte haya designado a Abraham Lincoln, el hijo decidido de la clase trabajadora, para liderar a su país a través de la lucha sin parangón por la emancipación de una raza esclavizada y la reconstrucción de un mundo social».[120] Marx presenta aquí de nuevo, aunque de modo más comedido como corresponde a una carta institucional, a Lincoln como un anti-héroe, al presentarlo como el hijo de la clase trabajadora que tiene como misión esforzada y heroica inaugurar un nuevo mundo más libre y más justo.

Curiosamente, a pesar del escaso peso de la AIT en el momento de su nacimiento, la administración norteamericana responde a la misiva, pero la respuesta no está firmada por Lincoln, sino por el embajador Adams, el cual comunica que el presidente «ha recibido el mensaje» de la AIT, y que agradece la felicitación, anhelando «mostrarse digno de la confianza que sus conciudadanos y tantos amigos de la humanidad y del progreso le han concedido». El gobierno estadounidense, sigue Adams, «se da perfecta cuenta de que su política no es ni podría ser reaccionaria», porque «las naciones no existen para sí mismas, sino para promover el bienestar y la felicidad de la humanidad, cultivando relaciones ejemplares de buena voluntad». Por eso, EE. UU. considera «que en el conflicto actual con los rebeldes esclavistas, su causa se identifica con la de la naturaleza humana», sumando para perseverar en su intento «el testimonio que le ofrecen los obreros de Europa», que le han mostrado «su aprobación y su verdadera simpatía».[121]

En la AIT se muestran entusiasmados con esta respuesta del gobierno de Lincoln, apresurándose a mandarla al Times, que la publicó el 6 de febrero de 1865. En una carta a Engels, Marx se jacta de que, en la respuesta de Lincoln a otra asociación (la London Emancipation Society), «el anciano desestima con sequedad a los tipos con dos clichés formales», mientras que «su carta a nosotros es de hecho todo lo que podríamos haber pedido» y en todo caso, «es la única respuesta hasta ahora por parte del viejo que es algo más que una respuesta estrictamente formal».[122] La satisfacción de Marx tiene sentido, pues la respuesta del presidente de los EE. UU. prestigiaba a la AIT, la volvía internacionalmente relevante y era, en su justa medida, una legitimación de sus fines. Como es obvio, no es cabal apoyarse en esta carta para pretender demostrar una relación personal o un especial interés de Lincoln hacia Marx.

8. 5. Quinta y última etapa: un humilde héroe revolucionario y

humanitario (desde su asesinato en abril de 1865)

Gracias a la promulgación de la ley de emancipación de los esclavos, las condiciones para la mitificación y heroización de Abraham Lincoln ya están bien asentadas encima del tapete de la opinión pública norteamericana e internacional. Sin embargo, falta aún el elemento martirial, que sirve en toda circunstancia para impulsar atómicamente esa energía invisible de la que están compuestos los mitos. Con el asesinato del presidente Lincoln el 15 de abril de 1865, el mundo vive el último acto trágico que encumbra definitivamente al «viejo Abe» como el mito heroico fundacional que los Estados Unidos necesitaban.[123]

Marx, animado por el éxito de su carta anterior, vuelve a escribir en nombre de la AIT una epístola al nuevo presidente de los EE. UU., Andrew Johnson, que ha ascendido a ese puesto automáticamente en su calidad de vicepresidente. La misiva, escrita a primeros de mayo de 1865, se publica dos semanas después en The Bee-Hive Newspaper. En ella, siguiendo su línea anterior, Marx pone el colofón a su particular mitificación de Lincoln, recogiendo magníficamente como buen periodista el sentimiento profundo y general que tiene al mundo sobrecogido. «No nos corresponde pronunciar palabras de tristeza y horror, mientras el corazón de dos mundos palpita con emoción», escribe Marx. Y añade que, incluso aquellos que se afanaban por «asesinar moralmente a Abraham Lincoln, y a la gran República que él lideró, ahora se encuentran atónitos ante esta explosión universal de sentimientos populares, y compiten entre ellos para esparcir flores retóricas sobre su tumba abierta». La pluma de Marx se desborda aquí con fervor, pues ahora por fin todo el mundo ha descubierto